Le Grand Meaulnes, un conte bleu1 réaliste ?

Gustave Lanson, célèbre critique littéraire du début du XXe siècle, voyait dans Le Grand Meaulnes « un conte bleu qui prétend s’inscrire dans le réel ». La présente étude entend approfondir cette pertinente observation.

Gustave Lanson, célèbre critique littéraire du début du XXe siècle, voyait dans Le Grand Meaulnes « un conte bleu qui prétend s’inscrire dans le réel ». La présente étude entend approfondir cette pertinente observation.

Ce roman d’Alain-Fournier publié en 1913 relève en fait de plusieurs genres : le roman de terroir, le genre onirique, le récit autobiographique, le roman d’aventures et bien sûr le roman d’adolescence.

Pourtant c’est bien cette alliance intime entre le récit merveilleux et l’inscription dans une réalité typée qui fonde son charme et a constitué son succès.

Henri Alban Fournier, qui fut d’abord poète avant d’être romancier, nous livre dans cet unique roman un texte éminemment poétique par les transformations qu’il opère sur le souvenir de lieux aimés, de lectures d’enfance et d’événements personnels fondateurs.

→ Le résumé de l’œuvre par le beau-frère d’Alain-Fournier, Jacques Rivière.

- Un roman de terroir

- Un roman autobiographique

- Un roman onirique

- Un roman d’aventures

- Un roman d’adolescence

Un roman de terroir

Le Grand Meaulnes s’inscrit d’abord dans la veine rustique ouverte par Georges Sand et se rattache ainsi au rousseauisme et au mythe antique de l’Âge d’or. Le monde paysan y est, comme chez sa voisine berrichonne, plutôt caractérisé par ses sentiments purs et nobles. Il y est dépeint comme un lieu où le temps s’écoule paisiblement, rythmé par les travaux des champs et les fêtes villageoises.

Le Grand Meaulnes s’inscrit d’abord dans la veine rustique ouverte par Georges Sand et se rattache ainsi au rousseauisme et au mythe antique de l’Âge d’or. Le monde paysan y est, comme chez sa voisine berrichonne, plutôt caractérisé par ses sentiments purs et nobles. Il y est dépeint comme un lieu où le temps s’écoule paisiblement, rythmé par les travaux des champs et les fêtes villageoises.

Il en reprend certains aspects merveilleux dans la mesure où quelques lieux apparaissent « habités ».

Il en suit également la tradition idéaliste qui oppose l’innocence campagnarde à la dépravation urbaine. Paris, la lointaine capitale, est évoquée une seule fois et discrètement par Valentine comme le lieu de la perdition : « je repartirai pour Paris, je battrai les chemins comme je l’ai déjà fait une fois, je deviendrai certainement une fille perdue, moi qui n’ai plus de métier2. » Pour Augustin, Paris, « c’est la ville déserte, ton amour perdu, la nuit interminable, l’été, la fièvre… » Bourges surtout est vilipendée de manière plus appuyée. Alain-Fournier en décrit les abords de la cathédrale, le lieu sacré, comme maculés par la promiscuité de la prostitution : « Ces rues étaient étroites et souillées comme les ruelles qui entourent les églises de village. Il y avait çà et là l’enseigne d’une maison louche, une lanterne rouge3… Meaulnes sentait sa douleur perdue, dans ce quartier malpropre, vicieux, réfugié, comme aux anciens âges, sous les arcs boutants de la cathédrale. Il lui venait une crainte de paysan, une répulsion pour cette église de la ville, où tous les vices sont sculptés dans des cachettes, qui est bâtie entre les mauvais lieux et qui n’a pas de remède pour les plus pures douleurs d’amour. »

Le Grand Meaulnes se rattache également, dans une moindre mesure, au courant réaliste à la suite de Balzac et de Zola, dans sa peinture du déterminisme social qui asservit les hommes à la terre, ou de la rudesse de certains comportements qui n’ont rien de noble. Il est quand même caractéristique de relever la « conversion » de Jasmin Delouche, le petit paysan vicieux et jaloux, en ami délicat et attentionné à l’exemple de François. Elle atteste qu’Alain-Fournier se retrouve essentiellement dans la veine idéaliste.

Ce rattachement au courant réaliste consiste surtout dans la description précise de la vie d’un bourg qui mélange notables, artisans et agriculteurs. Il dépeint fidèlement la société rurale berrichonne de cette fin du XIXe siècle. Ainsi le lecteur attentif peut-il relever la marque de l’époque par l’évocation de la défaite de Sedan lors des manœuvres au village4. Le point de vue réaliste réside aussi dans la description de tous les métiers : le tisserand, le charron et maréchal-ferrant, la vie des fermes… L’existence y est très ritualisée par la participation aux offices religieux dominicaux : messe et vêpres. Quelques scènes campagnardes sont croquées avec humour comme celle du « plus jeune des Roy, qui allait aux champs monté sur sa truie au triple galop […] » ou bien celle de ces élèves « ordinairement chargés de pourchasser à coups de pierres les chèvres ou les porcs qui viennent brouter dans la cour les corbeilles d’argent. »

De même Alain-Fournier place dans la bouche de ses ruraux des expressions familières et typées comme « C’est-il que… ? »

Ces ruraux sont plutôt accueillants, portés vers le merveilleux qui va changer leur ordinaire. D’ailleurs les errances d’Augustin qui relèvent plutôt du récit initiatique typique du conte sont longuement décrites comme pour mieux les inscrire dans la réalité. En outre Alain-Fournier place nommément le « domaine mystérieux » en Sologne. La fin du roman réserve une place non négligeable à la chasse, à la pêche, au braconnage.

Le roman s’attache surtout à retracer la vie d’une école : au rez-de-chaussée, le domaine studieux des écoliers de l’époque avec les pupitres, les maximes de morale, les cartes géographiques, le poêle à bois dont l’instituteur transporte le feu dans les parties d’habitation à la fin des classes… À côté, l’appartement des maîtres et la mairie dont les archives abritent les lectures solitaires du jeune François. On peut également y découvrir le rôle éminent de l’instituteur5, et s’étonner d’y voir que, par respect, le narrateur nomme exclusivement son père par son patronyme.

Ainsi cet aspect évident de roman de terroir vérifie-t-il pour sa part cette alliance étroite entre conte et réalisme.

Un roman autobiographique

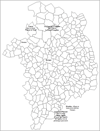

Le roman s’inscrit donc dans un espace bien identifiable : la campagne solognote et berrichonne, le pays de l’enfance de l’auteur.

Une expression qui revient souvent dans ce roman est « je me rappelle ». Elle fonctionne un peu à la manière du « il était une fois » du conte. Elle est le signe que ce récit est un voyage dans les souvenirs intimes d’Henri Fournier.

Il ne faut pourtant pas chercher des correspondances exactes entre le pays de François et le monde réel. Ainsi Sainte-Agathe6 ou Épineuil-le-Fleuriel est un village qui possède des « faubourgs7 » alors que l’agglomération actuelle n’est qu’un petit village8 comme au début du XXe siècle probablement.

Meaulne est le nom d’un village en lisière de la forêt de Tronçais.

Augustin provient de « La Ferté-d’Angillon, à quatorze kilomètres de Sainte-Agathe. » Ce bourg correspond en fait à La Chapelle d’Angillon, lieu de naissance d’Henri-Alban Fournier. Mais la localisation géographique exacte de cette petite ville la situe à plus de cent kilomètres au nord d’Épineuil-le-Fleuriel. Remarquons que les grands-parents9 « avaient, pour nous voir, traversé tout le département… », ce qui est illogique quand Alain-Fournier place le bourg à quinze kilomètres de Vierzon.

La « chambre de Wellington », dans laquelle repose Augustin à la veille de la « fête étrange », n’appartient pas au Berry. Le 16 septembre 1909, au cours de manœuvres militaires, Fournier s’est arrêté près de Sabonnères en Haute-Garonne, « dans une sorte de ferme-château (Le Tardan) à 1 km du pays » où il a pu voir cette fameuse chambre occupé par Wellington en 1814, alors qu’il assiégeait Toulouse. Il est possible que le nom du lieu ait pu donner celui du domaine mystérieux.

La géographie du « pays sans nom » peut donc paraître fantaisiste. En tout cas, elle obéit à une logique du souvenir, qui plus est, du souvenir d’enfance. Tout se passe en effet comme si l’auteur voulait rapprocher tous ces lieux chers à son cœur pour bâtir un pays de la genèse. La magie du souvenir restructuré regroupe les étangs solognots et les sous-bois de la forêt de Tronçais dans leurs mystérieuses brumes. Ce qui importe, c’est de retrouver les sortilèges des lieux archétypaux du conte. La cartographie des géographes se transmue en pays de l’aventure, du rêve, du bonheur perdu irrémédiablement.

Si la localisation emprunte ce mélange de fiction et de réalité aux souvenirs de jeunesse de l’auteur, les personnages relèvent eux aussi d’un traitement similaire. D’abord, Alain Fournier a restitué sa famille dans M. Seurel et Millie derrière lesquels on reconnaîtra son père et sa mère, tous deux instituteurs. Il se trouve qu’Henri avait aussi une sœur, Isabelle, dont on ne trouve aucune trace dans le roman. Cette exclusion de la sœur correspond à la logique de la promotion de l’amitié virile. De fait Henri Fournier s’est lié avec Jacques Rivière en 1903 lorsqu’il prépare l’École normale supérieure au lycée Lakanal de Sceaux. Ce même Jacques Rivière devient d’ailleurs, en 1909, son beau-frère. L’ami, réintégré a posteriori dans l’enfance de l’auteur, va devenir Augustin Meaulnes. On comprend aisément que les longs conciliabules nocturnes entre les adolescents se seraient mal accommodés de la présence encombrante d’une petite sœur…

Il faudrait dire un mot d’Yvonne de Galais qui doit beaucoup à Yvonne de Quiévrecourt, cette jeune fille aperçue comme une apparition au Petit Palais en 1905. C’est immédiatement le coup de foudre pour le lycéen de dix-huit ans. Leur inclination réciproque n’aura pas de suite car Yvonne est promise à un autre par ses parents. La déception sentimentale après ces rêves fous nous vaudra le touchant personnage du roman, idéalisé, aimé secrètement mais inaccessible.

Ainsi Alain Fournier s’est-il mis en scène en deux personnages : le narrateur François Seurel, le témoin admiratif, et Augustin Meaulnes, l’idéal. Le Grand Meaulnes est bien aussi un roman du double, celui d’une existence reprise et sublimée tristement dans le rêve.

Un roman onirique

La première partie du roman exploite ce registre aux frontières de la réalité si bien que nous ne savons plus très bien si les événements sont fidèles ou retranscrits, amplifiés et interprétés par des narrateurs habités par l’esprit d’enfance (Augustin qui a vécu l’aventure et François qui rapporte ce qu’il a entendu). Ce caractère est d’autant plus marqué qu’une bonne partie du récit résulte de récits nocturnes.

Le sommeil joue un rôle important dans le déroulement des aventures d’Augustin. C’est lui qui est à l’origine de l’égarement de Meaulnes. Il marque la césure entre le monde familier et l’univers merveilleux dont il est la porte. Lui est naturellement associé le rêve vécu comme une irruption du surnaturel dans l’existence ordinaire. Le roman n’y échappe pas : avant d’entrer dans le domaine mystérieux, Meaulnes qui a trouvé refuge dans une bergerie est habité d’un songe prémonitoire : « il se rappela un rêve – une vision plutôt, qu’il avait eue tout enfant, et dont il n’avait jamais parlé à personne : un matin, au lieu de s’éveiller dans sa chambre, où pendaient ses culottes et ses paletots, il s’était trouvé dans une longue pièce verte, aux tentures pareilles à des feuillages. En ce lieu coulait une lumière si douce qu’on eût cru pouvoir la goûter. Près de la première fenêtre, une jeune fille cousait, le dos tourné, semblant attendre son réveil… Il n’avait pas eu la force de se glisser hors de son lit pour marcher dans cette demeure enchantée. Il s’était rendormi… Mais la prochaine fois, il jurait bien de se lever. Demain matin, peut-être !… »

Ce rêve au cours du sommeil ou de la veille nous fait entrer dans les arcanes du conte. Comme dans toute aventure merveilleuse, le héros est en quête d’une princesse, jeune fille idéalisée : « Je m’étais persuadé qu’il avait dû rencontrer une jeune fille. Elle était sans doute infiniment plus belle que toutes celles du pays, plus belle que Jeanne, qu’on apercevait dans le jardin des religieuses par le trou de la serrure ; et que Madeleine, la fille du boulanger, toute rose et toute blonde ; et que Jenny, la fille de la châtelaine, qui était admirable, mais folle et toujours enfermée. C’est à une jeune fille certainement qu’il pensait la nuit, comme un héros de roman. » Cette jeune fille exquise est d’une autre espèce que les beautés campagnardes au point de paraître inaccessible.

Il existe d’autres éléments propres au récit merveilleux. Le château de la Belle est perdu au milieu des marais, lieu de l’épreuve10 dans plusieurs contes ou romans de chevalerie, dans un bois, comme dans La Belle et la Bête ou La Belle au bois dormant. Il est repéré par « la flèche d’une tourelle grise ». À sa vue, Augustin est « plein de surprise, troublé d’une émotion inexplicable. » Ce pressentiment prépare le lecteur à une rencontre hors du commun. Meaulnes éprouve « un contentement extraordinaire […], une tranquillité parfaite et presque enivrante, la certitude que son but était atteint et qu’il n’y avait plus maintenant que du bonheur à espérer. »11 Alain-Fournier souligne ainsi que, dans sa quête, Augustin a été guidé à son insu par une puissance tutélaire. Plus loin il fait dire à Augustin : « D’ailleurs, je ne suis pas un intrus ici. » À cet instant, le lecteur a l’impression que le héros avance dans un monde régi par la magie blanche.

La suite ne le détrompe pas. Augustin découvre les prémices de la fête : les allées balayées, le temps des libertés révélé par les groupes d’enfants espionnés. « Mais ce sont les enfants qui font la loi, ici ?… Étrange domaine ! » Ce « vert paradis » enfantin est essentiel pour le merveilleux. Alain-Fournier reprend à son compte la version espiègle des Saturnales : le monde dominateur et rigoureux des adultes a abandonné son pouvoir à une République des enfants où se manifeste spontanément l’envie de ce qui est normalement défendu. Ce sentiment de monde renversé est renforcé par l’habillement étrange des fillettes en simples robes droites, ce qui est notoirement insuffisant pour une rude journée d’hiver, et en « jolis chapeaux à brides. Une plume blanche leur traînait dans le cou, à toutes les trois. » Cette trinité ne peut qu’évoquer les Grâces ; la plume blanche signe la féerie…

Augustin découvre ensuite un rassemblement hétéroclite d’attelages et de voitures de préférence anciennes qui font penser à Cendrillon. De même la chambre dans laquelle il pénètre par effraction est un musée en désordre qui accueille des objets bizarres : « un grand lit bas, couvert de vieux livres dorés, de luths aux cordes cassées et de candélabres » dont l’ancienneté et la fonction symbolique suggèrent un monde enchanté12. La scène s’achève sur l’évocation verlainienne d’une ariette oubliée : « Il lui sembla bientôt que le vent lui portait le son d’une musique perdue. C’était comme un souvenir plein de charme et de regret. » À son réveil, il découvre une accumulation de « costumes de jeunes gens d’il y a longtemps, des redingotes à hauts cols de velours, de fins gilets très ouverts, d’interminables cravates blanches et des souliers vernis du début de ce siècle. »

Cette scène de la « chambre de Wellington » est très significative de la manière dont Alain-Fournier crée un climat onirique entre fantasmagorie et réalisme. Augustin, transi de froid, se réveille au milieu de la nuit. Alain Fournier met en place soigneusement des éléments étranges : « Une faible clarté glauque », « deux lanternes vénitiennes vertes13 », deux bohémiens inspirés du couple opposé et néanmoins complémentaire des clowns14 relevé d’une touche fantastique. Le dialogue qui suit entre les deux baladins est destiné à justifier cette réunion insolite ; mais, dans le même mouvement, l’invraisemblance assumée des raisons avancées mine la tentative de rattachement au réel, comme dans l’exercice du nonsense. Ainsi la présence des bohémiens, anges de la nuit, est justifiée par la nécessité des illuminations alors même que l’un deux doute de leur bien-fondé : « À quoi bon ces illuminations du côté de la campagne, du côté du désert, autant dire ? Il n’y a personne pour les voir. » De même, la suite du dialogue est d’un humour absurde étonnant « à la façon d’un fossoyeur de Shakespeare » : couleur des lanternes, Wellington transformé en Américain, considérations sur le voyage-déplacement et le voyage-évasion « Oui, j’ai voyagé ! Mais je n’ai rien vu ! Que veux-tu voir dans une roulotte ? »… pour finir sur l’incongruité de leur présence. Dans un évident souci de vraisemblance à contre-emploi, Alain Fournier n’oublie pas de noter chez Meaulnes la guérison miraculeuse du genou blessé par le marchepied de la carriole.

Cette atmosphère onirique se poursuit le lendemain avec le charme magique qui transforme le jeune paysan contemplant son image dans l’eau : « Il s’aperçut lui-même reflété dans l’eau, comme incliné sur le ciel, dans son costume d’étudiant romantique. Et il crut voir un autre Meaulnes ; non plus l’écolier qui s’était évadé dans une carriole de paysan, mais un être charmant et romanesque, au milieu d’un beau livre de prix15… »

Plus loin, la rencontre avec Yvonne est remémorée dans les termes verlainiens du « rêve familier » : « Souvent, plus tard, lorsqu’il s’endormait après avoir désespérément essayé de se rappeler le beau visage effacé, il voyait en rêve passer des rangées de jeunes femmes qui ressemblaient à celle-ci. L’une avait un chapeau comme elle et l’autre son air un peu penché ; l’autre son regard si pur ; l’autre encore sa taille fine, et l’autre avait aussi ses yeux bleus : mais aucune de ces femmes n’était jamais la grande jeune fille. »

Ce rattachement au songe est d’ailleurs avoué au cours de la promenade en bateau, alors que la scène se déroule en plein jour : « tout s’arrangea comme dans un rêve. »

Alain Fournier crée aussi des couples antithétiques comme dans les contes : aristocratie/paysans, rêve/réalité, hier/aujourd’hui souvenir/temps de la narration, à la manière de Nerval dans Sylvie. Justement, c’est parce que Valentine « [est] une couturière et non pas une princesse » qu’elle n’a pas répondu à sa promesse et que le charme est rompu, que le monde enchanté retourne au « désarroi et [à] la dévastation » du réel. Seul en effet l’univers féerique permet au manant d’espérer la promotion sociale de son mérite reconnue dans les épousailles de la princesse.

Comme dans le conte enfin, les frontières entre le merveilleux et l’existence prosaïque ne sont pas étanches. Meaulnes se déshabille pour rendosser « son vieux vêtement misérable […] mais, distraitement, déposa sur une chaise ses habits d’emprunt, se trompant de gilet. » Ce signe est encore caractéristique du récit féerique. Il joue pour l’intéressé le rôle de preuve : il atteste que le monde merveilleux dans lequel le héros est entré par effraction est bien réel lui aussi. De plus l’objet opère souvent comme un talisman.

Ainsi cette première partie, comme dans tout conte, possède sa fonction initiatrice, ici double : un voyage au pays de l’enfance en même temps que l’épreuve de l’adolescence.

Un roman d’aventures

Le récit tout entier est borné par le mot « aventure ». Dès les premières phrases du roman, Alain Fournier plante le décor, cette « demeure d’où partirent et où revinrent se briser, comme des vagues sur un rocher désert, nos aventures. » C’est ce même mot qui clôt l’œuvre : « Et déjà je l’imaginais, la nuit, enveloppant sa fille dans un manteau, et partant avec elle pour de nouvelles aventures. »

Dès la première partie, l’aventure s’immisce sous la forme du désir d’évasion. « Adossé à la porte et la tête penchée, il semblait profondément absorbé par ce qui venait d’être dit. En le voyant ainsi, perdu dans ses réflexions, regardant, comme à travers des lieues de brouillard, ces gens paisibles qui travaillaient, je pensai soudain à cette image de Robinson Crusoé, où l’on voit l’adolescent anglais, avant son grand départ, « fréquentant la boutique d’un vannier »… » L’adolescence est d’abord marquée par le désir du départ. Cette évasion se confond avec la désobéissance, la prise d’autonomie, une forme d’affrontement. D’ailleurs le chapitre où Augustin s’échappe de l’école pour aller chercher les grands-parents de François est intitulé « L’évasion ».

Ce mot a deux significations : en premier lieu, l’appel à quitter l’étroite routine de la vie scolaire, le désir d’un ailleurs, mais surtout l’attente d’un événement inhabituel. François qui devrait être comblé de la présence de toute sa famille à l’occasion des fêtes de fin d’année, souffre de la disparition de son ami. Ce départ appelle le sien, du moins en imagination, et, en même temps, fait naître l’insatisfaction : « Or, ce soir-là, je n’avais plus rien à espérer du dehors, puisque tous ceux que j’aimais étaient réunis dans notre maison ; et pourtant je ne cessais d’épier tous les bruits de la nuit et d’attendre qu’on ouvrît notre porte. […] je n’étais plus avec eux. » Ce désir d’évasion devient une obsession : « De temps à autre, sur le grand calme de l’après-midi gelé, montait l’appel lointain d’une bergère ou d’un gamin hélant son compagnon d’un bosquet de sapins à l’autre. Et chaque fois, ce long cri sur les coteaux déserts me faisait tressaillir, comme si c’eût été la voix de Meaulnes me conviant à le suivre au loin… » Meaulnes a donc introduit le trouble et le désordre dans un univers familier.

Si Meaulnes pratique l’évasion réelle, François se contente de s’échapper dans ses lectures et ses rêveries. Cette aventure trouve plusieurs fois sa correspondance littéraire dans le roman de Defoe, une des lectures inspiratrices du jeune Fournier. Du moins il est étonnant, pour un roman rural, que le rêve du départ appelle des comparaisons maritimes16. Un exemple significatif est celui du retour de la voiture dérobée, de « cet attelage perdu qui nous revenait, telle une épave qu’eût ramenée la haute mer – la première épave et la dernière, peut-être, de l’aventure de Meaulnes. » Un autre consiste dans les impatiences de Meaulnes, dans son agitation nocturne lors du retour chez les Seurel : « comme [chez] ces marins qui n’ont pu se déshabituer de faire le quart et qui, au fond de leurs propriétés bretonnes, se lèvent et s’habillent à l’heure réglementaire pour surveiller la nuit terrienne. » Au cours du repas campagnard, pendant la fête étrange, Augustin dîne en compagnie de deux vieilles paysannes, « et d’autres [gens] complètement rasés qui pouvaient être d’anciens marins17 ».

Quand François trahit le secret de son ami en racontant ses aventures à la bande de Jasmin Delouche, il note : « Je suis déçu comme ce naufragé qui croyait causer avec un homme et qui reconnut soudain que c’était un singe. »

Lors de l’attaque de l’école par les inconnus, « la troupe [se jette] à l’assaut de [la] demeure comme à l’abordage d’un navire. » Ce terme d’abordage est repris plusieurs fois.

Ces rapprochements doivent magnifier le départ en évoquant l’océan infini et ses dangers. Fournier qui a voulu à un moment devenir officier de marine a puisé ses rêves d’évasion dans ses lectures d’enfance.

Ce voyage revêt un aspect initiatique. La fugue de Meaulnes dure « trois grands jours » comme pour une résurrection. Alors que l’inquiétude monte et qu’affleure l’idée d’une mort possible, Augustin va revenir transfiguré « la tête haute et comme ébloui ». On ne peut mieux évoquer l’expérience mystique, dans « son air de voyageur fatigué, affamé, mais émerveillé », ce dernier mot doit être compris dans son sens étymologique de celui qui a été au contact de réalités dépassant la nature.

Le signe de cette incursion dans les terres interdites est le « gilet de marquis », (qui plus est, de 1830, soit un demi-siècle auparavant). Il est aussi l’équivalent de l’écharpe donnée par la dame dans l’univers chevaleresque. Ce signe est exhibé seulement de nuit, pour garder le secret bien évidemment, mais aussi parce que l’obscurité permet d’évoquer les sortilèges. Ces nuits, dans les greniers de l’école sont imprégnées de rêve et de mystère, comme parcourues par les fantasmagories d’une lanterne magique qui « jetait sur le mur son ombre errante et gigantesque. » Ce mot d’ombre (au sens de silhouette ou d’obscurité), propice à toutes les imaginations, est d’ailleurs un des termes les plus employés dans le roman.

Le VIIIe chapitre de la 1re partie est lui aussi intitulé « L’Aventure » que François, dans sa relation des événements, qualifie ensuite d’« étrange », autre mot souvent employé dans le récit. Par exemple, au cours de la promenade en bateau, « Un à un, sur le passage des dames, qui paraissaient être la châtelaine et sa fille, les jeunes gens saluaient profondément, et les demoiselles s’inclinaient. Étrange matinée ! Étrange partie de plaisir ! »

Cette chronique appartient aussi au genre du roman d’aventures par son utilisation marquée de la carte, des indices pour retrouver le chemin oublié comme dans le récit fondateur, L’Île au trésor de Stevenson, que Fournier a sans doute lu avec délice. Alain Fournier ne cache d’ailleurs pas l’origine livresque de ce jeu de piste, de la recherche du « passage dont il est question dans les livres, l’ancien chemin obstrué, celui dont le prince harassé de fatigue n’a pu trouver l’entrée. » Mais en même temps, l’auteur rattache cette démarche à la réalité en montrant Augustin cherchant à se repérer dans l’Atlas du Cher. En ce domaine de la géographie, Fournier n’a pas voulu faire d’Augustin un grand frère du Petit Poucet.

Au cours de son voyage, Augustin se comporte comme un pisteur, cherchant à interpréter les indices perçus. Au sortir de la chambre de Wellington, il est décrit « comme un chasseur, à demi penché, prêtant l’oreille ». Ce voyage est donc bien rattaché à l’aventure, à l’exploration. Cette quête visant « le pays sans nom » a une descendance littéraire comme chez Dhôtel avec Le Pays où l’on n’arrive jamais.

À l’intérieur du récit, c’est surtout la deuxième partie qui révèle le plus de traces des thématiques de ce genre romanesque qui a connu un succès considérable dans la seconde moitié du XIXe siècle18.

Avec elle, nous changeons d’univers pour entrer plus franchement dans le roman d’aventures et plus particulièrement le roman de jeunesse sous le signe du « grand jeu » cher à Kipling, terme du roman de jeunesse, et titre donné au premier chapitre de la deuxième partie. Notons également que ce grand jeu a été exploité par la pédagogie scoute dans la première moitié du XXe siècle. Ce grand jeu y est d’ailleurs intimement mêlé au jeu de piste, à la traque, au combat d’honneur19. Le Grand Meaulnes n’y échappe pas.

Ce genre est marqué par ses invraisemblances, ses péripéties, ses retournements de situation et une utilisation appuyée du mystère.

Au titre des invraisemblances les plus criantes, notons le chef mystérieux qui parle anglais et qui porte un bandage. Ce déguisement familier du genre ne peut véritablement cacher l’identité, d’autant plus que, par la suite, Frantz se place à côté d’Augustin en classe. Le lecteur peut s’étonner ensuite de la complexité de la stratégie du jeune homme. Frantz n’est donc pas reconnu pour permettre le coup de théâtre lors de la soirée au cirque, ce dévoilement final est la forme empruntée par le procédé de la « croix de ma mère20 » dans le roman d’aventures ou le roman policier traditionnel. Et que penser de la passivité du monde des adultes peu curieux de cette étrangeté ?

Alain Fournier utilise d’ailleurs un autre univers stéréotypé à l’époque : celui des bohémiens et du monde du cirque… Les baladins, les gens du voyage sont peut-être issus de Sans famille d’Hector Malot. Alain Fournier ne nous dit pas pourquoi Ganache est dévoué corps et âme à Frantz. Le saltimbanque garde sa part de mystère propre à ce genre romanesque où les auteurs aiment à recourir à un lourd passé pour conduire leur personnage de marginal à la rédemption. Il se contente de donner une explication peu plausible : « L’autre avait accepté cette existence sauvage, pleine de risques, de jeux et d’aventures. Il lui avait semblé recommencer son enfance. » On peut penser aussi à l’exploitation de l’étrangeté radicale et du mythe de la liberté chez les gens du voyage dont les poètes ont su se saisir. Enfin le petit campagnard Fournier a dû entendre vilipender ces asociaux, voleurs de poule attirant la méfiance et le rejet des populations locales.

Finalement, Alain Fournier crée un lien très fort entre l’aventure et l’esprit d’enfance ou plus exactement, il fait de l’aventure une passerelle entre l’enfance et l’adolescence. François reconnaît que l’arrivée d’Augustin l’a tiré de son assoupissement, a ouvert des perspectives vertigineuses à l’enfant timoré qu’il était jusqu’alors : « Meaulnes parti, je n’étais plus son compagnon d’aventures, le frère de ce chasseur de pistes ; je redevenais un gamin du bourg pareil aux autres. »

L’aventure, c’est aussi la passion amoureuse juvénile, la découverte de terres étrangères où le jeune soupirant doit faire la preuve de sa détermination, de son courage et de sa valeur morale.

Augustin est ainsi l’incarnation de l’éternelle jeunesse de l’aventure, de cette incapacité à rester en place, à se satisfaire des joies communes d’ici et maintenant. Là encore, Alain Fournier ancre son personnage dans l’univers du conte en le fixant dans ses chimères, en le rendant incapable d’entrer dans la réalité et de devenir véritablement adulte.

Un roman d’adolescence

En effet l’accession au principe de réalité semble bien être l’enjeu du roman. Tous les personnages sont pris dans leur maturation. Le récit se situe au passage entre l’enfance et l’adolescence, puis entre l’adolescence et le monde adulte. Le génie d’Henri Alain-Fournier est justement d’avoir télescopé ces diverses époques et d’avoir accéléré l’expérience de la vie chez ses personnages. Il s’est projeté dans une triade adolescente : en Frantz21 le romantique fantasque qui se range, en Augustin, l’éternel adolescent et surtout en François, le nostalgique de l’enfance.

Au commencement du roman, François a quinze ans, Augustin dix-sept. Augustin est un maraudeur attiré par les grands espaces de l’extérieur, un rebelle, un taciturne. La tête ailleurs, il attire François, c’est un grand frère initiateur. Son arrivée est significative : le personnage est présenté en action dès le début. Il se montre entreprenant, part tout de suite en exploration pour découvrir les ressources de son nouveau lieu de vie. Le feu d’artifice du commencement est le signe symbolique de l’entrée dans une vie extraordinaire, d’une vie qui se brûle dans des éclats fugitifs et merveilleux loin des banalités d’un présent austère mais rassurant. Augustin est actif alors que François subit plus son existence. C’est un meneur que tous admirent d’où son surnom de « grand ».

Augustin est clairement un adolescent : dès le début, il manifeste son refus de la loi des adultes en prenant l’initiative en cachette d’aller chercher à la gare les grands parents de François. Au retour de son escapade, il se montre agressif, il défie M. Seurel comme les « grands élèves indisciplinés ». Sa révolte, puis les bagarres qui suivent avec Jasmin Delouche et Martin montrent bien qu’il a décidé de couper avec le monde encadré de l’enfance représenté par l’école. Augustin est celui qui va seul son chemin.

François, à l’opposé, est un enfant sage, timoré, soumis à ses parents. Il redoute son père et adore sa mère. Sa coxalgie est sans doute la source de son caractère craintif et rangé.

Meaulnes est pour lui le héros, celui qui le précède en cette voie dangereuse et attirante. « Je me rappelle combien je le trouvai beau, à cet instant, le grand compagnon, […] » Meaulnes a la beauté de celui qui est allé dans les terres interdites du dehors, qui a subi avec succès l’épreuve initiatique.

Les traits physiques des deux adolescents sont peu décrits : Augustin est défini à plusieurs reprises par « sa rude tête rasée de paysan ». À son retour, Meaulnes offre un « visage si jeune, si vaillant et si durci déjà ». Alain-Fournier insiste donc sur la force intérieure de son personnage en même temps que cette alliance étroite de la grâce enfantine et de la rudesse adulte.

Ce qui caractérise d’abord Meaulnes est son entêtement et son orgueil. Lorsqu’il s’égare, il n’envisage pas un seul instant de rebrousser chemin même quand il se rend compte qu’il aggrave sa situation. « Meaulnes songea soudain, avec un serrement de cœur, à la salle à manger de Sainte-Agathe, où nous devions, à cette heure, être tous réunis. Puis la colère le prit ; puis l’orgueil et la joie profonde de s’être ainsi évadé, sans avoir voulu… » Au fond de lui, il existe un orgueil qui l’aveugle : il ne demandera pas d’aide et se replie sur lui-même. Voilà le premier aspect rebutant du personnage : Meaulnes n’a confiance qu’en lui.

Augustin et François se distinguent du groupe des écoliers en se montrant beaucoup plus mûrs que leurs condisciples qui singent les paroles entendues dans les débits de boisson mais qui continuent de participer à des jeux conventionnels et stupides. Pourtant les deux amis ont gardé une pureté d’enfant en acceptant les irruptions du merveilleux. Meaulnes, bien que rural lui-même, se distingue des autres jeunes paysans par son énergie et son désir d’ailleurs ; François, par sa culture et ses références littéraires.

Le roman rapporte la lente transformation de François vécue dans le déchirement entre avenir et passé, entre rêve et réalité, entre admiration et nostalgie. Dès le début, François avoue que cette nouvelle relation est vécue sous le signe de la contradiction : « je m’[y] glissais avec inquiétude et plaisir ».

Ensuite chez le charron, à la veille de l’évasion de Meaulnes, François confie ses attentes en même temps que sa peur : « Je me rappelle ce soir-là comme un des grands soirs de mon adolescence. C’était en moi un mélange de plaisir et d’anxiété : je craignais que mon compagnon ne m’enlevât cette pauvre joie d’aller à la Gare en voiture ; et pourtant j’attendais de lui, sans oser me l’avouer, quelque entreprise extraordinaire qui vînt tout bouleverser. »

Le futur adulte naît dans la douleur. Cette période se rattache symboliquement à l’expulsion du jardin d’Éden. L’enfant devient un roi dépossédé de sa relation fusionnelle avec sa mère sous l’aiguillon de l’indépendance, de la curiosité et du désir. Il lui faut désormais s’accomplir seul dans la blessante réalité, loin du pays familier et magique. Le jardin clos des jeux paisibles et de la symbiose avec la nature est devenu irrémédiablement le lieu ouvert de l’affrontement et de la crainte du lendemain.

« Mais quelqu’un est venu qui m’a enlevé à tous ces plaisirs d’enfant paisible. Quelqu’un a soufflé la bougie qui éclairait pour moi le doux visage maternel penché sur le repas du soir. Quelqu’un a éteint la lampe autour de laquelle nous étions une famille heureuse, à la nuit, lorsque mon père avait accroché les volets de bois aux portes vitrées. Et celui-là, ce fut Augustin Meaulnes, que les autres élèves appelèrent bientôt le grand Meaulnes. »

Augustin est ce visiteur du soir, cet ange tentateur venu apporter l’inquiétude du dehors dans un environnement rude, ordonné, rituel, restreint, refermé sur lui-même.

Le passage de l’enfance au monde adulte, chez Alain Fournier se caractérise par la nostalgie d’un bonheur perdu. Ainsi Frantz éprouve une « peine d’enfant » lors de sa première rencontre avec Augustin. Au départ de la fête, Augustin a le cœur gros « comme un enfant triste ». Cette peine est insupportable pour certains : si elle constitue un aiguillon pour Augustin, elle conduit Frantz à fuir dans le suicide.

Ce passage s’effectue notamment dans l’apprentissage de la responsabilité par la valeur de la promesse. L’adolescence se définit en particulier dans le roman par les amitiés électives, le cercle restreint auxquels est associé le pacte fondateur.

L’alliance est d’abord scellée par le silence de François sur les aventures de son ami, les gardant comme « le grand secret de [leurs] adolescences ». Il se continue ensuite dans la promesse de Meaulnes à François de ne pas repartir sans lui vers le pays perdu. François, en retour, fier d’être considéré par son héros, se solidarise avec lui pour faire front devant le rejet des autres écoliers jaloux d’avoir été exclus des confidences. « Il y avait maintenant comme un pacte entre nous. La promesse qu’il m’avait faite de m’emmener avec lui, sans me dire, comme tout le monde, « que je ne pourrais pas marcher », m’avait lié à lui pour toujours. » Quand Augustin a décidé de partir à Paris finir ses études, François éprouve « l’impression que, dans cette vieille voiture, [son] adolescence venait de s’en aller pour toujours. »

Cette amitié forte et virile, fondée sur l’estime de l’autre et le respect de la parole donnée a pour modèle la société chevaleresque. Ainsi, après le guet-apens où Meaulnes est délesté de son plan, François se voit ainsi que son ami « comme deux compagnons d’armes le soir d’une bataille perdue… » Cette combinaison de l’aventure, du rêve et de l’idéal a depuis constitué le fondement d’une certaine littérature de jeunesse qui a repris les ingrédients du roman de chevalerie.

Pourtant Alain Fournier introduit aussi une différence notable avec cette littérature de jeunesse : l’éveil à la sensualité, le trouble des amours adolescentes. Si François maîtrise ses pulsions, il n’en va pas de même pour Jasmin Delouche qui se complaît dans les histoires grivoises et manque de respect aux jeunes filles. Augustin Meaulnes lui-même, le héros tant admiré par François, trébuchera.

À l’opposé Yvonne est mûre, pure. Elle est sortie de l’adolescence, en gardant préservé miraculeusement « son air à la fois si sérieux et si enfantin », sans doute à cause du rôle de maman de substitution qu’elle a dû jouer auprès de son frère après le décès de leur mère. Cette jeune fille est touchante dans son altruisme, ses doutes et sa compassion. Yvonne accueille les rêves fous des jeunes gens tout en étant ancrée dans la réalité. Sa maternité est exemplaire. Pensons à l’épisode du sauvetage des poussins, à sa surveillance de la maison de Frantz. Sa blondeur, sa taille élancée, sa noblesse en font « la fée, la princesse et l’amour mystérieux de toute notre adolescence », selon l’appréciation de François. Cette appartenance au monde merveilleux est soulignée par l’« admirable robe de velours bleu sombre, semée par endroits de petites étoiles d’argent » qui la revêt lors de sa sépulture. Mais Yvonne appartient aussi à la réalité dans son admirable service de la vie. Elle est la passerelle entre le rêve et la réalité, elle est celle qui fait accéder les grands adolescents à l’âge adulte. Son projet pédagogique est tout le contraire de l’idéal d’Augustin : « Et puis j’apprendrais aux garçons à être sages, d’une sagesse que je sais. Je ne leur donnerais pas le désir de courir le monde, comme vous le ferez sans doute, monsieur Seurel, quand vous serez sous-maître. Je leur enseignerais à trouver le bonheur qui est tout près d’eux et qui n’en a pas l’air… » Son sacrifice en est d’autant plus remarquable quand elle rend à Meaulnes sa liberté de partir. C’est son héroïsme à elle. Finalement, elle est la seule à rester fidèle quand tous trahissent. Tout en elle est juste et délicat. Elle est capable d’aimer François d’un amour d’amitié, d’« une amitié plus pathétique qu’un grand amour. » Lui est le « compagnon fidèle ». Au contact d’Yvonne, il a appris à épurer ses sentiments, à aimer « de cette amitié profonde et secrète qui ne se dit jamais », l’amour courtois en quelque sorte.

La troisième partie insiste sur le passage de l’idéalisme de l’adolescence à la désillusion de l’âge adulte. Les jeunes héros découvrent les responsabilités, les imperfections, les trahisons, l’impureté. C’est cette désillusion qui est la clé de la « partie de plaisir » organisée par l’oncle Fromentin. Elle n’est que la pâle copie de la fête au château : « Je ne me rappelle jamais cette partie de plaisir sans un obscur regret, comme une sorte d’étouffement. Je m’étais fait de ce jour tant de joie à l’avance ! Tout paraissait si parfaitement concerté pour que nous soyons heureux. Et nous l’avons été si peu !… » Cette désillusion est symbolisée par les Sablonnières : un domaine construit sur le sable ou dans les sables, un domaine voué à l’écroulement ou un domaine qui offre la consistance du mirage. Alain Fournier insiste sur son état de délabrement, puis sur sa dégradation et sa lente disparition. Nous découvrons là une autre thématique qui irrigue toute la fin du roman. Le « domaine perdu » comme le rêve qu’il sous-tend est une image du paradis qui se décompose sous les assauts sournois du péché. Alain Fournier est empreint de catholicisme pessimiste. Il sait la force de corruption du péché originel. Tous trahissent, l’idéal est impossible. L’homme se découvre pécheur surtout dans sa relation avec la femme. Alain Fournier fait l’expérience de cette culpabilité qui naît de l’impossible accord entre idéalisation et désir physique. Ce roman en apparence très chaste est parcouru par un feu souterrain qui affleure parfois comme dans cette description de la cathédrale de Bourges, lieu sacré cerné par la prostitution pour le plus grand désarroi d’Augustin.

Ce roman du péché, de la perte de l’innocence enfantine, est particulièrement marqué dans la cruauté de Meaulnes. « Mais invariablement, avec un entêtement dont il ne se rendait certainement pas compte, Meaulnes en revenait à toutes les merveilles de jadis. Et chaque fois la jeune fille au supplice devait lui répéter que tout était disparu : la vieille demeure si étrange et si compliquée, abattue ; le grand étang, asséché, comblé ; et dispersés, les enfants aux charmants costumes… » « Pourquoi le grand Meaulnes était-il là comme un étranger, comme quelqu’un qui n’a pas trouvé ce qu’il cherchait et que rien d’autre ne peut intéresser ? Ce bonheur-là, trois ans plus tôt, il n’eût pu le supporter sans effroi, sans folie, peut-être. D’où venait donc ce vide, cet éloignement, cette impuissance à être heureux, qu’il y avait en lui, à cette heure ? » Augustin prend un malin plaisir à saccager son bonheur. Comment expliquer autrement la colère qui le saisit quand il découvre le vieux cheval Bélisaire mal entravé ?

Cette cruauté prend sa racine non seulement dans une volonté qui, dans un égoïsme forcené, veut briser tous les obstacles qui s’opposent à elle, mais aussi dans une peur secrète du bonheur, dans la « tentation terrible de jeter irrémédiablement à terre, tout de suite, cette merveille qu’il avait conquise ». Meaulnes se montre cruel quand il n’écrit pas alors qu’il a quitté sa femme le lendemain de ses noces. Il exerce sa cruauté sur Valentine qu’il accuse de tous les maux quand il découvre qu’elle est la fiancée de Frantz. Nous touchons là peut-être la clé de cette violence chez Augustin : l’incapacité à supporter ses propres fautes. Ainsi Augustin retournerait-il son orgueil foncier, son désir d’être unique, différent de tous les autres en une puissante force de destruction exercée à l’encontre de ceux qu’il croit aimer et contre lui-même. Augustin est un solitaire qui étouffe sous la contrainte de son idéalisme rigide. Dans un accès de désespoir, il peut confier à la page blanche son douloureux secret : « Mais, j’en suis persuadé maintenant, lorsque j’avais découvert le Domaine sans nom, j’étais à une hauteur, à un degré de perfection et de pureté que je n’atteindrai jamais plus. Dans la mort seulement, comme je te l’écrivais un jour, je retrouverai peut-être la beauté de ce temps-là… » Mais a-t-il vraiment conscience de son péché d’orgueil quand il trahit Yvonne avec Valentine ? Augustin souffre et fait souffrir autrui parce qu’il préfère le rêve à la réalité, parce qu’il veut plier la réalité à son rêve, parce qu’il entretient une trop haute idée de lui-même et qu’au même moment il refuse l’idée d’un pardon. À aucun moment il n’envisage de confier sa faute et sa souffrance à la seule personne capable de l’accueillir, il lui faut restaurer par ses seules forces une situation qu’il a compromise. C’est ainsi qu’Augustin se damne. « Il me vient cette pensée affreuse que j’ai renoncé au paradis et que je suis en train de piétiner aux portes de l’enfer » peut-il écrire dans un trop rare accès de lucidité.

Si Augustin présente un côté secret et ténébreux qui apparaît plus nettement dans la troisième partie, il faut le mettre au compte du genre mélodramatique qu’Alain Fournier y installe délibérément. Le destin semble vouloir se jouer des protagonistes par cet enchaînement de hasards peu crédible, cette succession d’événements qui se produisent toujours à contretemps, par ces ambiguïtés, ces interprétations auxquels ils donnent lieu dans une invraisemblance propre au genre merveilleux. Mais, au même moment, Alain Fournier sort du conte bleu par la création d’un univers tragique auquel l’aveuglement d’Augustin n’est pas étranger. Augustin est à lui-même sa propre fatalité. La fin du roman s’enfonce inexorablement dans la tristesse du divorce entre le rêve et la réalité, de l’incapacité douloureuse à unifier une personnalité en raison d’un attachement nostalgique à la pseudo innocence de l’enfance. « Tous les hommes ne sont-ils pas des pécheurs ? » Ainsi Augustin se trompe-t-il tragiquement dans sa tentative de forcer les portes du paradis perdu.

Le Grand Meaulnes pourrait bien être une forme d’adieu littéraire à une existence impossible. En faisant mourir Yvonne de Galais, Alain-Fournier fait accéder son amour idéaliste d’inspiration symboliste à une forme de mythe, mais surtout il y met un terme. En laissant François ruminer ses nostalgies, Augustin partir vers de nouvelles aventures, il semble rester sur le bord du chemin, avec Frantz et Valentine, aux portes de la vraie vie. Ses expériences sentimentales ultérieures seront agitées et sans stabilité, comme s’il allait de déception en déception, comme s’il était impuissant à trouver quelqu’un capable de comprendre ses aspirations profondes.

Le Grand Meaulnes serait donc la forme artistique et achevée, le testament littéraire de cette déception éprouvée avec Yvonne de Quiévrecourt, revécue au mois d’avril 1912, après la rupture d’Henri Fournier avec Jeanne Bruneau, une modiste originaire de Bourges22 : « J’ai fait tout cela pour me prouver à moi-même que je n’avais pas trouvé l’amour. » En d’autres termes, Le Grand Meaulnes serait un adieu définitif à l’amour idéal impossible, le roman d’une cruelle désillusion de la part d’un grand enfant fixé sur son passé. En effet si Le Grand Meaulnes est un adieu à l’adolescence, il est aussi un retour nostalgique en direction du « monde perdu à jamais23 » de l’enfance. Ce paradis disparu est célébré, reconnu et, dans une certaine mesure retrouvé, par une expérience esthétique et littéraire à la manière de Marcel Proust, et dans sa relation magique et charnelle avec le terroir, à la manière de Péguy cette fois.

Notes

1 « La Bibliothèque bleue, qui n’est guère connue aujourd’hui que par le souvenir, a joué un fort grand rôle dans l’histoire des lectures populaires et des amusements de l’enfance. Pendant plus de deux siècles, le dix-septième et le dix-huitième, elle a été une encyclopédie toute spéciale des romans, légendes, fabliaux, chansons et satires de notre pays. La couverture bleue qui était la simple parure des divers ouvrages dont elle était d’abord composée, invariablement reproduite, avait fini par donner un nom de couleur à ces ouvrages et à la Bibliothèque elle-même, et ce n’était là qu’un nouvel attrait pour l’imagination des lecteurs naïfs.

Il y a en effet, et cela se sent surtout lorsqu’on est jeune, un langage particulier dans certains mots qui affectent un air de mystère. Qu’est-ce qu’un conte bleu ? Comment une histoire peut-elle être bleue ? Voilà ce que l’enfant demande et ce qui l’étonne. Il s’attache à la recherche de ce problème singulier ; il regarde le récit qui lui est fait comme un récit d’un ordre surnaturel, et un plaisir étrange assaisonne sa lecture.

Je me souviens des jouissances extraordinaires qui, en mon tout jeune âge, me surprenaient devant ces livres d’une littérature si originale et de toutes manières si bien faite pour émouvoir l’âme et plaire à l’esprit des enfants ou des villageois. Le titre seul, la vue seule d’un conte bleu me ravissait au milieu de je ne sais quel monde qui n’était pas celui des fées, que je distinguais bien, qui était plus humain, plus vrai, un peu moins bruyant, un peu plus triste, et que j’aimais davantage.

Les contes de fées amusent, mais ils ne charment pas ; les contes bleus, qui donnent moins de gaieté, remuent le cœur. On entre peu à peu, avec ces récits, dans le domaine de l’histoire. Ce sont des mensonges ; mais ces mensonges ont, en quelque sorte, des racines dans la vérité. Il y a des époques peintes, des caractères tracés, et tout un pittoresque naturel dans ces légendes qui n’ont fait défaut à aucun peuple. La vie de nos pères nous apparaît au travers de ces peintures ; nous nous la rappelons sans l’avoir connue, et, tout jeunes, nous apprenons à aimer religieusement les hommes d’autrefois. »

Paul Boiteau, Légendes pour les enfants (1857), préface de la première édition. ↑

2 Notons le thème très romantique de la cousette vouée à la prostitution. ↑

3 La lanterne rouge signale les maisons closes. ↑

4 « Sur la place, plusieurs hommes du bourg avaient revêtu leurs vareuses de pompiers ; et, les faisceaux formés, transis et battant la semelle, ils écoutaient Boujardon, le brigadier, s’embrouiller dans la théorie…

Le carillon du baptême s’arrêta soudain, comme une sonnerie de fête qui se serait trompée de jour et d’endroit ; Boujardon et ses hommes, l’arme en bandoulière emmenèrent la pompe au petit trot… » Alain-Fournier décrit non sans humour ce mélange de service civil et de formation militaire. ↑

5 « Dès le matin, mon père s’en allait au loin, sur le bord de quelque étang couvert de brume, pêcher le brochet dans une barque », voilà le rituel dominical du père qui échappe ainsi aux obligations religieuses du reste de la famille. François évoque ainsi discrètement ce statut de l’instituteur, « hussard noir de la République ». ↑

6 Sainte-Agathe, petite chapelle piquée sur une hauteur à proximité d’Épineuil, a donné son nom au village du roman. ↑

7 « Une longue maison rouge, avec cinq portes vitrées, sous des vignes vierges, à l’extrémité du bourg ; une cour immense avec préaux et buanderie, qui ouvrait en avant sur le village par un grand portail ; sur le côté nord, la route où donnait une petite grille et qui menait vers La Gare, à trois kilomètres ; au sud et par derrière, des champs, des jardins et des prés qui rejoignaient les faubourgs… » ↑

8 Actuellement, le village ne dépasse pas les 500 habitants. ↑

9 La famille Fournier était originaire du pays solognot de Nançay à 21 km à l’ouest de La Chapelle d’Angillon. Les grands-parents paternels ont occupé ensuite une maison à La Chapelle d’Angillon : « La Chapelle d’Angillon, où depuis dix-huit ans je passe mes vacances m’apparaît comme le pays de mes rêves, le pays dont je suis banni – mais je vois la maison de mes grands-parents, comme elle était du temps de mon grand-père : odeur de placard, grincement de porte, petit mur avec des pots de fleurs, voix de paysans, toute cette vie si particulière qu’il faudrait des pages pour l’évoquer un peu. » Lettre du 13 août 1905 d’Alain-Fournier à Jacques Rivière.

Les grands-parents maternels, les Barthe, ont aussi possédé une maison à La Chapelle d’Angillon. Les M. et Mme Charpentier du roman sont-ils, en raison de leur patronyme, les Barthe de la vie réelle ? Rien n’est moins sûr. Eux aussi ont dû emprunter aux deux lignées. L’important est de noter comment Alain-Fournier insiste sur l’origine terrienne de son grand-père comme pour mieux l’ancrer dans le réel. ↑

10 Antoine, le frère d’Augustin est mort pour s’être baigné avec son frère dans un « étang malsain. » ↑

11 Il est significatif de relever que toutes les réminiscences suivantes renvoient aux fêtes de l’été, comme si, par magie, régnait au cœur de l’hiver rigoureux qui sévit une bulle d’exubérance et de vie intense. Le choix étrange du bois de sapins pour la Sologne (qui n’a connu au XIXe siècle que des pins maritimes d’ailleurs vite disparus en raison de la rigueur du climat) répond peut-être à cette nécessité d’un arbre toujours vert car le sapin est un symbole d’espoir, d’éternité mais aussi de lumière. Au cours de la promenade en bateau, Meaulnes rapporte encore qu’« on eût pu se croire au cœur de l’été. On allait aborder, semblait-il, dans le beau jardin de quelque maison de campagne. La jeune fille s’y promènerait sous une ombrelle blanche. Jusqu’au soir on entendrait les tourterelles gémir… Mais soudain une rafale glacée venait rappeler décembre aux invités de cette étrange fête. » ↑

12 Là encore, ce renvoi à un passé indéterminé, l’évocation des luths cassés sonnent comme une musique nervalienne. ↑

13 La couleur n’est pas choisie au hasard : voir la note 11. ↑

14 « Celui qui commandait la manœuvre était un gros homme nu-tête, […] Quant au comédien, c’était le corps le plus lamentable qu’on puisse imaginer. Grand, maigre, grelottant, ses yeux glauques et louches, sa moustache retombant sur sa bouche édentée faisaient songer à la face d’un noyé qui ruisselle sur une dalle. » ↑

15 On peut noter ici l’humour de Fournier. Il ramène le portrait enchanté à l’univers réaliste de l’école tout en soulignant la puissance d’évocation de cette littérature qui a façonné son imaginaire. Les sources du rêve comme de l’aventure sont bien livresques. ↑

16 « À une heure de l’après-midi, le lendemain, la classe du Cours supérieur est claire, au milieu du paysage gelé, comme une barque sur l’Océan. On n’y sent pas la saumure ni le cambouis, comme sur un bateau de pêche, mais les harengs grillés sur le poêle et la laine roussie de ceux qui, en rentrant, se sont chauffés de trop près. » ↑

17 La description se poursuit en faisant bien la part de la réalité : « Près d’eux dînaient d’autres vieux qui leur ressemblaient : même face tannée, mêmes yeux vifs sous des sourcils en broussaille, mêmes cravates étroites comme des cordons de souliers… Mais il était aisé de voir que ceux-ci n’avaient jamais navigué plus loin que le bout du canton ; et s’ils avaient tangué, roulé plus de mille fois sous les averses et dans le vent, c’était pour ce dur voyage sans péril qui consiste à creuser le sillon jusqu’au bout de son champ et à retourner ensuite la charrue… » La référence aux marins n’est donc pas fortuite sous la plume de Fournier. Ajoutons que M. de Galais est officier de marine à la retraite. ↑

18 Voir ce site. ↑

19 Dans le scoutisme traditionnel, sous la forme des jeux de foulard. ↑

20 La « croix de ma mère » est le procédé utilisé par Voltaire dans Zaïre. L’héroïne éponyme se reconnaît fille de Lusignan grâce à ce bijou qu’elle a toujours porté en ignorant sa provenance. Depuis ce procédé de reconnaissance a fait école au point de devenir un cliché. ↑

21 Frantz, ce prénom germanique, n’a pas été choisi au hasard. Il est en effet le double romantique de François. Ce personnage n’est pas très vraisemblable en raison de son appartenance à l’enfance et au monde de l’aventure. Frantz, l’enfant gâté, est fantasque, peu consistant. Dans la troisième partie, il se dissout. Alain Fournier l’abandonne à un bonheur familial conventionnel. A-t-il joué le rôle d’une simple utilité romanesque ou bien a-t-il servi à dénoncer les dangers de la rêverie romantique ? ↑

22 Comme Valentine Blondeau. ↑

23 Proust, Du côté de chez Swann, « Combray ». ↑

Toponymie du Grand Meaulnes (cliquer pour agrandir)

Voir aussi :

Illustration : Jacques Thevenet, couverture de l’édition du Livre de Poche.