La matière d’Orient dans la littérature française du siècle des Lumières

L’Orient licencieux

À la suite des Mille et une Nuits de Galland qui eurent l’immense succès que l’on connaît, les auteurs empruntèrent surtout la voie licencieuse et libertine. Vers 1740, cette veine épicée atteint son apogée. Son maître incontesté est Crébillon fils. Les œuvres proviennent d’auteurs jeunes et désargentés.

De cette production alimentaire nous retiendrons quatre récits dont l’intérêt ne réside pas uniquement dans leurs propos érotiques libérés. Il s’agit en effet de savoir si le projet est d’offrir simplement au lecteur un contenu grivois, voire obscène, ou de se servir de sa curiosité pour lui présenter quelques vérités subversives. Voltaire, qui n’a pas dédaigné de recourir parfois à cette veine, a livré un de ses secrets quand il écrit dans une lettre à Moultou, le 5 janvier 1763 : « Il faut être très court, un peu salé, sans quoi les ministres et madame de Pompadour, les commis et les femmes de chambre, font des papillotes du livre ». Cependant la frontière reste souvent incertaine : s’agit-il de contourner la censure et d’attirer de nouveaux partisans à la cause philosophique ou d’invoquer seulement quelques vagues critiques pouvant servir d’alibi à une littérature licencieuse complaisante ?

Les quatre œuvres que nous avons choisi de distinguer sont

Les Lettres persanes de Montesquieu (1721)

Tanzaï et Néadarné, histoire japonaise (1734) et

Le Sopha, conte moral (1742) de Crébillon fils

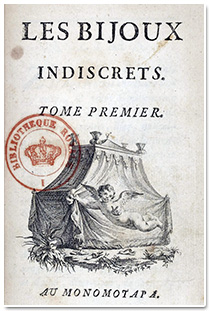

Les Bijoux indiscrets de Denis Diderot (1748)

Nous analyserons cette veine sans utiliser un parcours chronologique, mais plutôt en analysant les œuvres de la plus convenue à la plus originale.

Tanzaï et Néadarné, histoire japonaise (1734)

Comme souvent au XVIIIe siècle lorsqu’il s’agit d’échapper à la censure, l’ouvrage est attribué à un auteur différent, si possible très éloigné dans le temps et l’espace. Crébillon en donne la paternité à un auteur japonais traduit par un savant chinois, Kiloho-éé. Il va jusqu’à prétendre que l’ouvrage est d’ailleurs si pertinent que les Chinois sont allés jusqu’à l’attribuer à Confucius lui-même. « Cet ouvrage est, sans contredit, un des plus précieux monuments de l’antiquité ; et les Chinois en font un si grand cas, qu’ils n’ont pas dédaigné de l’attribuer au célèbre Confucius. En effet, pour la sagesse des préceptes, la bonté de la morale, la beauté de l’invention, la singularité des événements, et l’ordre qui y est répandu, ils n’ont pu se dispenser de l’en croire l’auteur, du moins de souhaiter qu’il le fût. »

Comme souvent au XVIIIe siècle lorsqu’il s’agit d’échapper à la censure, l’ouvrage est attribué à un auteur différent, si possible très éloigné dans le temps et l’espace. Crébillon en donne la paternité à un auteur japonais traduit par un savant chinois, Kiloho-éé. Il va jusqu’à prétendre que l’ouvrage est d’ailleurs si pertinent que les Chinois sont allés jusqu’à l’attribuer à Confucius lui-même. « Cet ouvrage est, sans contredit, un des plus précieux monuments de l’antiquité ; et les Chinois en font un si grand cas, qu’ils n’ont pas dédaigné de l’attribuer au célèbre Confucius. En effet, pour la sagesse des préceptes, la bonté de la morale, la beauté de l’invention, la singularité des événements, et l’ordre qui y est répandu, ils n’ont pu se dispenser de l’en croire l’auteur, du moins de souhaiter qu’il le fût. »

Ce patronage nous montre assez que nous avons là un prototype du conte philosophique. En effet Confucius représente un sommet de la sagesse païenne. Ce choix manifeste aussi combien la Chine était justement considérée au siècle précédent comme un modèle de culture et de pouvoir éclairé. Crébillon donne là une précieuse indication sur son projet. Son conte ne sera pas seulement divertissant mais il aura bien une visée didactique. Pour l’agrément, Crébillon s’excuse des folies orientales contraires à la raison mais nécessitées par le goût du temps. « Les livres orientaux sont toujours remplis de fatras et de fables absurdes ; les religions des peuples de l’Orient ne sont fondées que sur des contes qu’ils mettent partout, […] ces religieuses folies donnent à leurs écrits un air bizarre, qui a pu plaire dans sa nouveauté […]. » À compléter par « On aurait tort d’exiger de l’imagination d’un Chinois, la régularité et ce goût qui brillent dans nos auteurs français, qui, toujours compassés, sont presque toujours fort raisonnables, et froids encore plus souvent. » Nous trouvons déjà là les excuses et les réticences voltairiennes. Mais le conteur philosophe signe son travail : « Je l’ai embelli, en quantité d’endroits, de réflexions également neuves et judicieuses. » Zadig a donc eu un précurseur1.

Le conte relate l’histoire merveilleuse du fils unique du souverain de Chéchian, le jeune prince Tanzaï, doté d’une grande beauté, d’indéniables talents artistiques par la fée Barbacela, mais condamné à ne pas connaître l’amour avant ses vingt ans sous peine de graves ennuis. Le prince qui s’ennuie décide de passer outre l’interdiction. Le roi son père décide alors d’inviter douze princesses pour permettre à son fils de choisir son épouse. Tanzaï tombe amoureux de Néadarné, princesse accomplie. Le mariage est décidé. Pour conjurer le mauvais sort, la fée Barbacela confie au prince une écumoire au manche monstrueux qu’il devra faire avaler à une vieille et au grand-prêtre Saugrenutio sans toutefois user de violence. Bien entendu le grand-prêtre refuse. Le soir de ses noces, le prince reste impuissant et découvre son « écumoire attachée où Néadarné, son épouse, avait dû croire trouver moins, et mieux ». Le roi demande le secours de la religion pour désenchanter son fils, mais le grand-prêtre s’est allié avec la vieille qui n’est autre que la fée Concombre. Cette ennemie profère un oracle qui condamne Tanzaï à quitter son épouse, à errer, à « coucher » pour pouvoir revenir guéri. En chemin le malheureux prince rend service à la fée au chaudron qui le libère de son encombrant attribut et lui intime l’ordre d’aller dans l’île des Cousins. En ce lieu, la hideuse fée Concombre impose à Tanzaï une immonde nuit d’amour. À ce prix il retrouve sa virilité. Pendant ce temps, à Chéchian, le léchage de l’écumoire oppose le roi au « Patriarche » et divise le royaume. À l’assemblée, la querelle théologique vire à l’affrontement des pouvoirs séculier et religieux. Tanzaï, qui revient chez lui guéri, fait une cruelle expérience lors de sa seconde nuit de noce. Il trouve chez Néadarné « la porte des plaisirs […] murée ». La fée Concombre qui continue de persécuter les amants énonce un nouvel oracle : Néadarné devra se rendre sur l’Île Jonquille et passer une nuit avec le Génie Mange-Taupes aussi appelé Jonquille. Les amants se disputent alors au sujet de l’infidélité demandée à la princesse alors que le prince a déjà minimisé la sienne. Au cours de son voyage la princesse rencontre une taupe, la fée Moustache. S’insère un autre récit celui de Moustache et Cormoran dont les amours ont été interdites par la jalousie du génie Jonquille qui a condamné Cormoran à faire sans cesse la culbute sur son île, et a transformé Moustache en taupe. Tanzaï, jaloux du génie, veut rentrer à Chéchian. Pour le forcer à laisser partir Néadarné, Moustache enlaidit la princesse et assure qu’elle ne retrouvera sa beauté qu’après avoir rencontré le génie. C’est l’occasion d’une digression sur ce qui est le plus important : l’apparence ou la vertu. Bien entendu les réponses masculine et féminine divergent. Moustache essaie de dépasser le dilemme. « Qu’est-ce qui fait le crime ? C’est le consentement. » Le génie se montre aimable, conquis et entreprenant. Néadarné sent tomber ses réticences. Se succèdent des mises en scène de séduction : souper, opéra, feu d’artifice, promenade dans de sombres bosquets, alternance d’empressement ardent et de respect feint. Finalement entre bonnes et mauvaises raisons Néadarné se laisse « désenchanter » par le génie assurée par Moustache d’un secret qui lui permet de retrouver sa virginité. De retour auprès du prince, elle réussit à vaincre la jalousie et les soupçons de son époux bien aidée par ce qu’elle sait ou suppose de l’infidélité de Tanzaï. Tout est bien qui finit bien : Saugrenutio, désireux de recevoir du roi la dignité de patriarche, accepte de lécher l’écumoire. Tandis que Tanzaï travaille à engendrer de nombreux héritiers et que Néadarné accepte peut-être de revoir parfois le génie sous les traits de son royal époux, comme le fit Alcmène pour Jupiter.

Crébillon se situe dans la tradition française du conte de fées, il cultive le registre merveilleux des animaux qui parlent, des métamorphoses, des sortilèges, du récit initiatique qui se termine bien. Mais il détourne la lutte entre le bien et le mal sous couvert d’un Orient de fantaisie évoqué par certains patronymes et la licence morale. Dans son récit, les personnages s’accommodent de leurs tourments au nom du principe de plaisir, ils sont remplis d’illusions sur eux-mêmes ; la vie va les détromper et le lecteur complice sait avant eux comment l’histoire va finir. Crébillon s’est en fait largement inspiré des créations et du style d’Hamilton2.

Il est bien difficile aujourd’hui de percevoir les allusions à l’actualité de l’époque et de mesurer leur impact contestataire. Pourtant le récit ne doit pas être si anodin qu’il ait valu à son auteur un emprisonnement de cinq jours à Vincennes. Les contemporains ont voulu y voir une satire légère, dans un style alerte et une grande fantaisie, de la bulle papale Unigenitus3 et des attaques personnelles dirigées principalement contre le Cardinal de Rohan et la Duchesse du Maine.

Mais l’ouvrage se révèle en fait très subversif. Il est d’abord un jeu très leste sur les décalages entre les obligations matrimoniales et le désir. Ces entorses à la morale n’auraient cependant pas suffi à faire condamner leur auteur. De même le personnage de Saugrenutio, qui satirise au-delà d’une personnalité précise (Rohan ou Noailles) tout un courant ecclésiastique aux mœurs relâchées, n’est sans doute pas la cause des foudres du censeur. Crébillon a d’abord dû puissamment indisposer par ses attaques contre l’absolutisme royal. Au début du récit le monarque se signale par sa balourdise devant son fils, désormais équipé d’une écumoire en guise d’organes sexuels : « Il se mit à rire en voyant l’état prodigieux où était le prince, et s’applaudissant du nouveau mérite qu’il lui découvrait, il badina assez sottement ». Par la suite il se montre peu efficace dans sa gestion des crises et réagit en autocrate qui ne supporte pas la contradiction. Plus insidieuse est la critique des rouages du pouvoir et de la société aristocratique. Le monarque est entouré de courtisans flagorneurs et sans esprit critique. Lorsque l’écumoire fait son apparition, l’entourage du prince la met sur le compte de « ces fantaisies qui prennent quelquefois aux Princes, qu’ils ne se soucient pas de justifier, et dont on n’ose leur demander compte ». Le courtisan n’ose plus s’étonner de rien. Il se soumet sans vergogne aux caprices du chef. Pire, la cour s’agenouille pour servir ses propres intérêts. Dans le conflit qui l’oppose au roi, « Saugrenutio n’ignorait pas que du côté de la Noblesse, il n’aurait aucunes ressources. Cet ordre de l’État, attaché à la personne du Souverain par des raisons de politique et d’intérêt, n’aurait pas voulu, sans doute, agir contre ses maximes dans une occasion où il aurait choqué, et sans fruit particulier, la Majesté du Prince. » On ne peut être plus clair. Du fait de la vénalité et de la bassesse qui dirigent le cercle du pouvoir, le roi dispensateur des offices est devenu méprisable. Quant au peuple, il joue un rôle politique essentiel. Il faut s’attacher la force qu’il représente. Dans l’affrontement entre le roi et Saugrenutio, Crébillon note que « le peuple, toujours superstitieux, prenait parti pour le Prêtre ; la Cour, toujours flatteuse, se rangeait auprès du prince ; tout annonçait la guerre ». Ce peuple est crédule aussi est-il facilement manipulé par les autorités ecclésiastiques. Il devient l’enjeu principal dans le conflit qui oppose le roi, le patriarche et Saugrenutio. Crébillon note la nécessaire collusion entre les pouvoirs séculier et religieux pour la paix civile. Le monarque « avait cru d’ailleurs qu’il lui importait de ne pas anéantir absolument une autorité [religieuse] qui accoutumant les sujets à obéir, les rendait plus dociles à ses volontés, et plus fidèles à leurs serments. Un peuple sans religion est bientôt sans obéissance. S’il ne connaît point de dieux, s’il n’en craint pas, les lois humaines ne sont plus rien devant lui ; il devient son législateur, son caprice seul fait sa règle ; il n’élève que pour abattre. » Mais le plus subversif reste cependant la critique de la religion et de ses simagrées, Crébillon traite Dieu de « Grand Singe », et surtout utilise l’obscénité provocante et injurieuse de la fellation (l’écumoire) pour dénoncer les actes papaux.

Le Sopha, conte moral (1742) de Crébillon fils

Placé sous le patronage de Shéhérazade et des Mille et une Nuits, il utilise le principe du récit enchâssé.

La couleur locale est donnée par les titres : Sultan, vizir, les patronymes : Agra, Fatmé…, le titre principal lui-même, les fonctions civiles et religieuses : « Amine […] recevait indifféremment tous ceux qui la trouvaient assez belle pour la désirer, pourvu cependant qu’ils fussent assez riches pour lui faire agréer leurs soupirs, bonzes, bramines, imans, militaires, cadis […] ».

Le récit est censé se passer dans les Indes, terre de la métempsycose. En effet l’intérêt du récit repose sur la réincarnation. Mais le sultan professe l’islam pour pouvoir introduire l’Orient licencieux.

Crébillon définit très exactement son entreprise :

« Je soutiens, moi, que j’aime les contes, et qu’au surplus je ne les trouve plaisants que quand ils sont ce qu’on appelle entre gens sensés, un peu gaillards. Cela y jette un intérêt d’une vivacité… si vive ! »

Crébillon feint de se réfugier derrière la stupidité de son monarque oriental pour mieux faire passer sa littérature frivole.

Le sujet : Amanzéi, qui a mené dans une vie antérieure l’existence d’une femme légère, a été condamné par Brahma à se réincarner dans des sofas jusqu’à ce qu’un couple se livre aux prémices de son amour sur le meuble qu’habite son âme.

Le récit porte le sous-titre de conte moral. Le terme est à comprendre comme une étude de mœurs.

« S’il est vrai qu’il y ait peu de héros pour les gens qui les voit de près, je puis dire aussi, qu’il y a pour leur sofa bien peu de femmes vertueuses. »

Le premier portrait est celui de la fausse prude. Elle refuse la tendresse légitime de son mari, elle assouvit sa sensualité avec un esclave grossier, puis avec un jeune brahmine. Son mari la surprend dans les bras de son amant et tue les deux hypocrites. La seconde propriétaire n’a pas d’histoire parce qu’elle est simple et vertueuse. La troisième, Amine, coquette et sensuelle, apprend à mettre ses désirs sous la coupe de son avidité, elle assure son ascension sociale en vendant sans scrupule ses charmes à qui peut les acheter. Elle sait toutefois assouvir ses ardeurs auprès d’esclaves noirs complaisants. Son protecteur, Abdalhatif, qui se montre peu regardant au début, finit par prendre ombrage du ridicule de sa situation. Il reprend tous ses dons, met l’infidèle à la porte. Ruinée, Amine n’aura besoin que de trois années d’oubli pour se refaire une position. La quatrième, Phénime, est poursuivie assidûment par son amant Zulma. Phénime se réfugie dans sa vertu, Zulma est respectueux à l’excès.

La cinquième aventure concerne Alméïde et Moclès. Elle rapporte la chute de deux présomptueux moins innocents qu’il n’y paraît à première vue. Un chef brahmine et une dévote jouent avec la confession pour se séduire mutuellement. Le sophisme y est roi. La sixième concerne Zéphis la tendre et Mazulhim le séducteur. Cette rencontre passe par les étapes imprévues de la panne chez le corrupteur, de la pitié chez l’amante, puis du malentendu. Tandis que l’une se croit aimée, l’autre est surpris de sa victoire. La suite est inévitable : la consommation est suivie de la séparation. La septième est la répétition de la précédente entre le même Mazulhim et Zulica. Il n’y est question que de mensonges et de chassés-croisés. Enfin les adolescents Zénéïs et Phéléas qui concluent leur relation naissante sur le sofa libèrent l’âme d’Amanzéi et mettent fin au récit.

Le roman est assez ennuyeux. Point n’est besoin de préciser qu’il est misogyne. Il est pour l’essentiel bâti autour de dialogues. Ce qui est plus réjouissant est la sottise du sultan Schah-Baham qui se montre tour à tour curieux, impatient, colérique, désireux d’avoir toujours raison, de sauver la face malgré son insignifiance et ses foucades. Le plus intéressant est l’art de mener le conte. Crébillon utilise son personnage pour donner une allure orientale au récit : Amanzéi marque parfois des pauses ce qui oblige le monarque à émettre des hypothèses. Le lecteur, dont l’imagination est sollicitée comme celle du souverain, voit alors le récit hésiter, se construire sous ses yeux. De même la sultane commente l’action et suscite des réflexions sur la conduite de la fiction.

Il annonce le libertinage des Liaisons dangereuses. « Je le vois dans le monde […] Qu’y cherchons-nous ? L’amour ? Non sans doute. Nous voulons satisfaire notre vanité, faire sans cesse parler de nous, passer de femme en femme, pour n’en pas manquer une, courir après les conquêtes, même les plus méprisables […] les chercher sans cesse, et ne les aimer jamais. » Dans ce roman, la conquête atteint sa perfection quand elle est suivie d’aveux extorqués sur la vie amoureuse. Nous avons une parodie de la confession sur le mode libertin. Ailleurs nous assistons à la dissociation caractéristique du désir des sentiments, étape qui conduit à la cérébralité dominatrice d’une Mme de Merteuil : « haïssant l’amour, mais tenant encore aux plaisirs, vous ne vous étiez plus permis que des amusements passagers, assez agréables pour remplir vos moments, mais jamais assez vifs pour intéresser votre cœur : sorte de philosophie qui, pour le dire en passant, n’a pas laissé de faire quelques progrès dans ce siècle-ci, et dont il serait aisé de démontrer la sagesse et l’utilité […] » En définitive ces êtres sont liés par leur oisiveté, leurs secrets et leur vanité.

Ce roman scabreux, en apparence anodin, a pourtant valu quelques ennuis à son auteur. D’abord il a été contraint à s’éloigner trois mois de Paris parce que les ducs de Richelieu et de Nivernais se sont estimés diffamés dans ce récit oriental. Cette condamnation a caché peut-être une incitation royale car les lecteurs avertis ont reconnu derrière le sultan égrillard le souverain Louis XV qui se délectait en secret du récit des fredaines de la cour.

Crébillon se livre à une analyse dans la tradition des moralistes du XVIIe siècle. Mais à leur défiance des passions, source des plus grands maux, et à leur usage de la mesure, il substitue des oppositions entre sentiments et devoir, désir et vertu. La raison n’est plus l’apanage de l’homme. Les personnages de Crébillon sont manœuvrés par des pulsions selon une conception sensualiste héritée de Locke étrangement proche de la prédestination augustinienne janséniste, et ils essaient de trouver leur chemin au travers d’expériences qui construisent leur vie amoureuse. Crébillon produit un discours libertin désabusé entre insincérité, pessimisme, cynisme cruel, misogynie et désillusion. Il peint une humanité soumise à la versatilité du désir, à la tyrannie de la vanité et aux subtils mensonges du langage.

Les Bijoux indiscrets de Denis Diderot (1748)

Avec les Bijoux indiscrets Diderot entend refaire le Sopha de Crébillon. Il veut profiter de la vogue du conte oriental licencieux pour gagner de l’argent avec sa plume. De même il reprend la thèse de départ de Tanzaï et Néadarné, à savoir que sans exercice de la sexualité l’amour ne peut exister4. La trame du roman est inspirée d’un vieux fabliau, Le chevalier qui faisait parler les c… et les c… Le dépaysement est créé par les patronymes5, les noms de lieu et quelques notations religieuses syncrétiques comme pagode, Brahma, brahmine, mosquée. Mais Diderot évoque un Orient de fantaisie indigne d’un futur encyclopédiste : il va de l’Inde jusqu’à l’Afrique, l’action est située au Congo, au Monomotapa. Il mélange allègrement Brama et islam.

Avec les Bijoux indiscrets Diderot entend refaire le Sopha de Crébillon. Il veut profiter de la vogue du conte oriental licencieux pour gagner de l’argent avec sa plume. De même il reprend la thèse de départ de Tanzaï et Néadarné, à savoir que sans exercice de la sexualité l’amour ne peut exister4. La trame du roman est inspirée d’un vieux fabliau, Le chevalier qui faisait parler les c… et les c… Le dépaysement est créé par les patronymes5, les noms de lieu et quelques notations religieuses syncrétiques comme pagode, Brahma, brahmine, mosquée. Mais Diderot évoque un Orient de fantaisie indigne d’un futur encyclopédiste : il va de l’Inde jusqu’à l’Afrique, l’action est située au Congo, au Monomotapa. Il mélange allègrement Brama et islam.

Les contemporains y ont vu un roman à clé dans la tradition de l’Histoire amoureuse des Gaules par Bussy-Rabutin. Le sultan Mongongul y serait Louis XV… dont Diderot critique la fainéantise et la futilité. Le romancier reprend le personnage du Schah-Baham de Crébillon dont nous avons déjà relevé qu’il représentait le souverain français égrillard se délectant en secret du récit des frasques de la cour. En revanche il loue la sagesse de Mirzoza en qui les lecteurs ont reconnu Mme de Pompadour, pourvoyeuse des plaisirs du monarque, sa conseillère écoutée et la protectrice des philosophes.

Le sujet : le sultan s’ennuie ferme car sa favorite ne peut plus nourrir son plaisir habituel, le rapport des scandales de la cour. Elle lui conseille donc de recourir aux services d’un génie afin de connaître les histoires secrètes des dames de son entourage. Le génie Cucufa6 lui confie un anneau magique : le monarque n’aura besoin que de tourner le chaton de cette bague vers une femme, pour que sa victime avoue en suivant, par la voix d’un de ses bijoux, toutes les intrigues amoureuses qu’elle connaît ; de fait, au sultan voyeur et confesseur7 répond une voix méconnaissable issue d’autres lèvres dont le lecteur comprend très vite l’origine vaginale. Les bijoux ont un double sens très grivois.

Le sujet : le sultan s’ennuie ferme car sa favorite ne peut plus nourrir son plaisir habituel, le rapport des scandales de la cour. Elle lui conseille donc de recourir aux services d’un génie afin de connaître les histoires secrètes des dames de son entourage. Le génie Cucufa6 lui confie un anneau magique : le monarque n’aura besoin que de tourner le chaton de cette bague vers une femme, pour que sa victime avoue en suivant, par la voix d’un de ses bijoux, toutes les intrigues amoureuses qu’elle connaît ; de fait, au sultan voyeur et confesseur7 répond une voix méconnaissable issue d’autres lèvres dont le lecteur comprend très vite l’origine vaginale. Les bijoux ont un double sens très grivois.

Tout le récit tourne donc autour des confessions scandaleuses arrachées à des mondaines au cours de rencontres publiques ce qui entraîne des commentaires malicieux et acides. Mais le récit ne se contente pas d’enfiler des confidences scabreuses. Diderot fait mieux que Crébillon. Dans un style alerte, et suivant les circonstances, il tympanise de nombreux aspects de la vie de son époque : réforme du théâtre d’opéra et de la comédie, « Querelle des Anciens et des Modernes », questions de droit, d’économie et de philosophie, critique de Descartes et de Newton, de Lully et de Rameau, éloge de Voltaire, sort des jansénistes. Il dénonce les exactions de Kanoglou/Louis XIV, en particulier la Révocation de l’édit de Nantes qui a contraint deux millions de sujets à l’exil. Il accuse « une vieille fée décrépite », Mme de Maintenon, de « mettre en mouvement une multitude de pantins subalternes » ainsi que le roi « par une longue ficelle usée [qui] lui descendait entre les jambes »8. Nous pouvons remarquer que le souci de Diderot n’est pas vraiment d’échapper à la censure tant les allusions sont claires. Ainsi lorsqu’il dresse le bilan du règne du Roi-Soleil, il n’hésite pas à rendre la fiction transparente en écrivant « nous avons nos Turenne et nos Colbert ». En revanche il fait remarquer le plaisir à vivre sous le règne de Louis XV et quand il égratigne les notabilités il reste prudemment très allusif, hors de portée des censeurs9, Lessing, qui a tiré de ce roman l’idée de sa Dramaturgie de Hambourg, tout en déplorant la frivolité du ton a admiré l’esprit incisif de Diderot qu’on ne peut considérer comme un « libertin » facile. À ce sujet, il convient de remarquer d’ailleurs qu’il se livre à plusieurs reprises à des piques contre la religion formaliste et irrationnelle. Par exemple il imite une scène de Zadig (au chapitre 7) concernant les querelles rituelles avec le débat grotesque sur les deux nez et les deux culs. Les propos pouvaient donc irriter la censure. Nous comprenons mal pourquoi Diderot a regretté d’avoir écrit ce livre sauf qu’il ait voulu passer par la suite pour un auteur sérieux. Un peu comme Voltaire en somme.

Les Lettres persanes de Montesquieu (1721)

Il est injuste de cantonner Les Lettres persanes dans cette veine tant le regard d’Usbek et de Rica décape le vernis des apparences dans la société française de la Régence, mais il faut reconnaître que Montesquieu a beaucoup misé sur la vie du sérail pour retenir l’attention de son lecteur. Nous examinerons dans une autre partie d’autres aspects de l’Orient. Pour le moment attachons-nous au traitement que Montesquieu a fait subir à cet univers clos fantasmé.

Il est injuste de cantonner Les Lettres persanes dans cette veine tant le regard d’Usbek et de Rica décape le vernis des apparences dans la société française de la Régence, mais il faut reconnaître que Montesquieu a beaucoup misé sur la vie du sérail pour retenir l’attention de son lecteur. Nous examinerons dans une autre partie d’autres aspects de l’Orient. Pour le moment attachons-nous au traitement que Montesquieu a fait subir à cet univers clos fantasmé.

La couleur orientale

Montesquieu se montre plus rigoureux que ses successeurs dans l’utilisation de l’Orient. Il s’est beaucoup documenté chez Tavernier et chez Pierre Bayle. En particulier ses lettres sont correctement datées selon le calendrier lunaire arabe.

Tout est juste. Prenons quelques exemples dans les patronymes : Usbek porte le nom d’un peuple, les Ouzbeks ; son ami Rustan évoque Roustan, le Mameluk de l’empereur Napoléon. Nessir est le nom d’un astronome persan que Montesquieu a sans doute relevé dans les Voyages du chevalier Chardin. Mirza signifie en persan « fils d’émir », il signe un prince de sang. Roxane provient du persan Roshanak ou Roshaniâ « la lumineuse ». Montesquieu, nourri de culture classique, sait qu’elle a été l’épouse d’Alexandre le Grand. Il l’a rencontrée également dans les intrigues cruelles qui agitent le sérail du Bajazet de Racine. Dans les deux cas, elle est au cœur de la lutte passionnée pour le pouvoir. Montesquieu donne à son personnage la valeur programmatique d’une héroïne tragique qui introduit le malheur dans l’univers domestique clos du harem. Là encore également, selon la mode du temps, les noms de femme commencent souvent par Z.

Si l’on excepte le monde clos et envoûtant du sérail – mais décrit peu précisément – l’Orient est évoqué seulement par quelques détails parcimonieux : la lenteur et le calme avec « le pas réglé de nos chameaux », ou cette allusion aux « États [italiens] ouverts comme des caravansérails ». Ailleurs Montesquieu fait l’éloge du café : « C’est la sagesse des Orientaux, de chercher des remèdes contre la tristesse, avec autant de soin que contre les maladies les plus dangereuses. » Usbek se soucie de détails pratiques tirés des relations de voyageurs, « fondés sur l’autorité de messieurs Tavernier et Chardin » (Lettre LXXII) : « J’envoie mes lettres à Marseille, d’où il part continuellement des vaisseaux pour Smyrne : de là […] celles qui sont pour la Perse, par les caravanes d’Arméniens qui partent tous les jours pour Ispahan. » La géographie est très présente : Ispahan, Qom, ville sainte du shī’isme, Tauris (actuellement Tabriz), Erzeron ou Erzeroum, ville d’Arménie, Smyrne, Mazenderan, province du Nord de l’Iran, Visapour, capitale du royaume de Deccan, qui offre de superbes femmes, lieu encore noté chez Tavernier. Les personnages historiques comme shah Abbas, souverain safavide du XVIe siècle, renforcent la crédibilité de la fiction. Enfin les dignitaires religieux, dervis, moufti, immaums nous rappellent que nous sommes en terre d’islam.

Les aventures du sérail

Montesquieu, dans son entreprise philosophique a utilisé une trame romanesque propre à soutenir l’intérêt du lecteur. L’auteur souligne de manière faussement ingénue son projet : « Rien n’a plu davantage, dans les Lettres persanes, que d’y trouver, sans y penser, une espèce de roman. On en voit le commencement, le progrès, la fin : les divers personnages sont placés dans une chaîne qui les lie. » L’intrigue romanesque est celle des aventures du harem : « Le désordre croit dans le sérail d’Asie, à proportion de la longueur de l’absence d’Usbek ; c’est-à-dire à mesure que la fureur augmente et que l’amour diminue. » Cette intention est clairement marquée par la mise en place du ressort dramatique que constituent ces aventures au début et à la fin du roman. Toute la partie centrale tend à oublier le fil d’intrigue pour se consacrer aux analyses critiques de la société française. En effet, après une assez longue interruption, les événements du sérail ne reprennent une place prépondérante qu’à partir de la lettre CXLVI avec les soupçons du grand eunuque et les désordres qui accompagnent sa mort.

Ces aventures sont conduites selon un déroulement tragique par des épisodes inquiétants jusqu’à un dénouement brutal. L’unité de lieu est constituée par le beiram (harem) dans le sérail (palais fermé). C’est un lieu clos à la sensualité débordante. Usbek demande à ses femmes d’apparaître « dans la simplicité de la nature », il « port[e] [s]es curieux regards dans les lieux les plus secrets ». Ces appartements sont à l’usage exclusif du maître, mais constituent un environnement contre nature en condamnant les femmes à la réclusion et en les soumettant à l’autorité du personnage paradoxal de l’eunuque. « Tu sers [les femmes] comme l’esclave de leurs esclaves. Mais par un retour d’empire, tu commandes en maître […] ». Cependant les eunuques « affaiblissent […] les sentiments de la vertu, que l’on tient de la nature » Montesquieu, en admirateur des Romains, dénonce la perversion que l’esclavage fait courir à la société des hommes libres. Il dénonce également le sort cruel des femmes enfermées avec les funestes conséquences de ce confinement : passions exacerbées, désirs insatisfaits, rivalités. Cette atmosphère pesante est assurée par le vêtement lorsque, exceptionnellement, les femmes voyagent ; elles sont alors « couvertes du sombre nuage de leurs voiles et de leurs habits. » La lettre XLVII nous décrit une sortie des concubines en dehors du sérail. Elles sont conduites à dos de chameau à « quatre dans chaque loge. » Ces litières sont de véritables cages aveugles. Le convoi est annoncé par un « courouc », un avertissement destiné à éloigner les curieux. Malheur à qui ne s’écarte pas, il est passé au fil de l’épée ; ceux qui oseraient espionner le sérail seraient condamnés au supplice du pal. Les femmes voyagent au péril de leur vie. En effet si un danger survient, elles ne peuvent quitter sous aucun prétexte leur prison ambulante.

Cet asservissement est particulièrement marqué dans la lettre LXXIX qui rapporte l’achat d’une esclave circassienne. Le scripteur relate comment l’eunuque examine sans pudeur la conformité de la marchandise humaine, notamment la virginité. Il s’agit de faire « renaître les grâces, à mesure que le temps et la possession travaillent à les détruire », en d’autres termes il faut renouveler le cheptel féminin.

Cet assujettissement a une origine religieuse : « les femmes sont d’une création inférieure à la nôtre, et […] nos prophètes nous disent qu’elles n’entreront point dans le paradis ». La lettre CXLI contient un récit enchâssé où Zuléma donne son avis sur la conception du paradis musulman trop inspirée par l’orgueil masculin. Pour appuyer son propos elle raconte la fable d’Ibrahim et Anaïs. Cet insupportable jaloux séquestre ses épouses dans leur chambre. Un jour, Anaïs lui reproche les mauvais traitements qu’il inflige à ses femmes et lui affirme qu’elle préfère la mort à cette vie indigne et solitaire. L’irascible mari la poignarde, la jeune femme expirante promet à ses compagnes de les venger. Elle se retrouve dans de magnifiques jardins, puis dans un palais peuplé « d’hommes célestes, destinés à ses plaisirs. » Rassasiée d’étreintes, « Anaïs, dont l’esprit était vraiment philosophe » n’oublie pas pour autant les concubines qu’elle a laissées sur terre. Elle envoie un de ses amants célestes prendre l’apparence de son mari jaloux. Ce messager a tôt fait de prendre possession du harem et d’expulser Ibrahim. Il convertit les épouses à la liberté en leur montrant que « le traître ne soupçonnait point [leur] vertu, [qu’] il ne soupçonnait que sa faiblesse ». Il les satisfait, congédie les eunuques, libère les femmes de leur voile, dépense la fortune du jaloux, puis quitte le harem en laissant trente-six enfants. Cet aimable conte licencieux qui s’inspire en partie d’Amphitryon est un apologue féministe selon un point de vue masculin.

La conséquence de cette privation de liberté chez les femmes est « la dissimulation, cet art parmi nous si pratiqué et si nécessaire » (lettre LXIII). Il n’est donc pas étonnant que le sérail soit agité par les passions et les rancunes qui vibrionnent dans le secret des cœurs.

Les lettres LXX et LXXI critiquent l’injustice du mariage dans la société musulmane. Suphis a déshonoré son beau-père Soliman. Après avoir refusé sa future épouse si sa dot n’était pas augmentée, il se marie mais répudie aussitôt sa femme au motif qu’elle n’est pas vierge, puis lui taillade le visage. Le malheur est que le « gendre n’a fait que se servir de la liberté de la loi ».

Pour conclure sur cette inégalité entre les sexes dans l’islam, la lettre XXXVIII oppose le « pouvoir tyrannique » des hommes sur les femmes à l’« empire naturel » des femmes sur les hommes. Le philosophe Montesquieu regrette « l’injustice » faite au sexe faible qui possède en abondance la « douceur », « l’humanité » et la « raison ». Il déplore donc que les jeunes filles ne reçoivent pas une éducation égale à celle des garçons. S’il vante le respect mutuel des sexes chez Mahomet, il dénonce « l’avantage d’un degré » que le prophète concède aux hommes sur les femmes.

Comme dans tout roman qui se respecte, l’intrigue est servie par des personnages bien individualisés. Sur ce fond d’injustice fondamentale, la trame des péripéties qui agitent l’univers conjugal d’Usbek, oppose le seul maître à la collectivité des concubines. Usbek est un despote domestique oriental. Il se méfie des Européennes trop préoccupées des « soins qu’elles prennent de leur personne », vivant dans l’artifice et le mensonge, trop éloignées du naturel persan. Leur désir de plaire est condamnable comme « autant de taches faites à la vertu et d’outrages à leur époux ». L’éloignement de son harem le rend soupçonneux et jaloux. De manière compulsive, il envisage seulement l’obéissance aveugle et le châtiment sanguinaire disproportionné. Incapable d’adoucir le sort de ses femmes, de compatir à leur misère psychologique et morale, il se situe dans la répression ce qui le mène inexorablement à l’échec. Montesquieu n’a de cesse, dans ce domaine privé comme dans celui de la vie publique, de démontrer que le manque de gradualité de la loi pénale conduit à des réactions extrêmes fort dommageables. Curieusement, dans la lettre CLV, Usbek manifeste un tempérament romantique : « Une tristesse sombre me saisit ; je tombe dans un accablement affreux : il me semble que je m’anéantis ; et je ne me retrouve moi-même que lorsqu’une sombre jalousie vient s’allumer, et enfanter dans mon âme la crainte, les soupçons, la haine et les regrets. »

Face à lui, un groupe de femmes dont certaines font preuve de personnalité soit parce qu’elles regrettent sincèrement l’absence du maître, soit parce qu’elles clament leur indignation devant le traitement dégradant que leur réservent les eunuques.

Fatmé est sincèrement amoureuse d’Usbek et ne vit que pour lui. Elle se déclare « libre par l’avantage de sa naissance, esclave par la violence de son amour »

Zachi est une femme sensuelle, toujours amoureuse d’Usbek. Elle se comporte pourtant de manière curieuse. On peut penser qu’elle trahit Usbek (voir les lettres XX et surtout CXLVII où le grand eunuque l’a trouvée « couchée avec une de ses esclaves ». Elle a accueilli un eunuque blanc dans sa chambre ce qui est prohibé, elle hait particulièrement le premier eunuque, elle a sans doute été dénoncée par sa première esclave jalouse des « familiarités » que sa maîtresse a consenties à Zélide. Dans la lettre CLVII elle se plaint d’avoir été humiliée par une fessée, c’est l’occasion pour elle de proclamer son amour pour Usbek.

Zélis, ou Zéphis ?, est plus retorse, mais aussi plus entière, jusqu’à l’arrogance. Elle trompe Usbek, d’abord de manière dissimulée (la lettre CXLVII nous révèle qu’à la mosquée, elle a laissé tomber son voile comme par accident pour que tout le peuple la voie à visage découvert), elle est la probable destinataire d’une lettre galante amenée en cachette par un enfant. À la fin elle ose clamer qu’elle n’aime plus son maître (lettre CLVIII) et défie sa « tyrannie » : « Dans la prison même où tu me retiens, je suis plus libre que toi. Tu ne saurais redoubler tes attentions pour me faire garder, que je ne jouisse de tes inquiétudes : et tes soupçons, ta jalousie, tes chagrins, sont autant de marques de ta dépendance. / Continue, cher Usbek ; fais veiller sur moi nuit et jour ; ne te fie pas même aux précautions ordinaires ; augmente mon bonheur en assurant le tien ; et sache que je ne redoute rien que ton indifférence. »

Roxane est la favorite. Usbek est fou d’elle, c’est lui qui prend l’initiative de lui écrire. Il nous apprend qu’elle lui a résisté lors de leur mariage. Dans les désordres du sérail, elle est la seule à conserver sa « modestie ». En fait elle a un amant de cœur et l’a dissimulé tant qu’il a été vivant. La lettre CLIX nous apprend qu’elle a trahi Usbek en recevant en cachette un jeune homme dans le sérail. Lorsqu’il est tué par les eunuques, elle crie sa haine à Usbek et se tue. La lettre finale CLX est un cri de révolte de Roxane qui défie l’autorité d’Usbek en se glorifiant de sa duplicité et en s’empoisonnant.

Tous ces portraits brossent diverses étapes de la condition féminine entre esclavage brutal et libération partielle ou totale par la soumission ou la révolte.

La troupe des eunuques, à l’exception du grand eunuque, n’est pas vraiment individualisée. Ces personnages sont une interrogation constante pour Montesquieu qui en fait les symboles des dérives orientales inhumaines. En effet ce sont à la fois des bourreaux et des victimes. Ils sont d’abord les gardiens de la prison ; ils surveillent sans cesse les femmes ; ils informent Usbek des dérives et désordres du harem. Mais cette distinction dans leur statut d’esclave leur ont valu la perte de leur virilité et le mépris des femmes qui les considèrent comme les derniers des serviteurs : « ces eunuques affreux, dont la moindre imperfection est de n’être point hommes. » Le premier eunuque se dit la victime de son ambition, « enfermé dans une affreuse prison », geôlier et prisonnier, « séparé pour jamais de [lui]-même », sa mutilation l’a privé d’identité, on a éteint en lui « l’effet des passions, sans en éteindre la cause », il vit perpétuellement dans le « regret », « un affreux désespoir ». Aigri, il méprise et il est méprisé, il passe son temps à désespérer celles qu’il doit surveiller en les contrariant. En retour il est persécuté par leurs « caprices ». Ainsi se crée une prison sadique. Pourtant ce personnage odieux est capable d’éprouver une affection paternelle pour le jeune eunuque noir Jaron.

On retrouve dans les personnages des Lettres persanes la double nature du texte : en tant qu’ils sont au service d’une réflexion philosophique, ils ont une valeur symbolique, mais dans la mesure où ils existent au sein d’un roman, ils sont dotés d’une psychologie. Cette ambivalence fait leur richesse.

Réflexions sur la sociologie matrimoniale et la démographie

Ces péripéties domestiques sont l’occasion pour Montesquieu de faire réfléchir son lecteur aux conséquences des diverses formes matrimoniales sur la démographie. Il est inquiet de la diminution de la population mondiale (voir les lettres CXII, CXIII, CXIV). Il y voit l’action des catastrophes naturelles, des pandémies mais aussi et surtout des causes morales : « la religion chrétienne et la mahométane [sont peu] favorables à la propagation de l’espèce ». Montesquieu en économiste et sociologue soupèse les avantages et inconvénients des deux systèmes. Polygamie, divorce sont autorisés chez les musulmans. En revanche l’islam est un désavantage car le « bon musulman » doit être un « athlète » et le « grand nombre de femmes » est « plus propre à [l’]épuiser qu’à [le] satisfaire ». Les enfants nés dans le harem sont « faibles et malsains » en raison « de la langueur de leur père ». La garde des femmes par les eunuques prive la société de géniteurs. Les servantes du sérail restent vierges. Ispahan et Constantinople doivent donc recourir à l’immigration pour compenser leur déficit démographique.

Dans la lettre CXIX, Montesquieu confirme comment des conceptions religieuses peuvent avoir une influence sur la démographie : chez les Juifs, la perspective d’avoir le Messie dans sa descendance a conduit à des familles nombreuses. Les Parsis considéraient que faire un enfant, c’était honorer Dieu. Les Chinois procréent par amour de la famille car les pères sont considérés « comme des dieux ». C’est l’occasion pour l’auteur de mentionner le Tyen, le paradis taoïste. En revanche chez les musulmans, le désir du paradis fait négliger les réalités présentes. Une telle approche sera reprise par Diderot dans le Supplément au voyage de Bougainville.

Le style oriental

Pour soutenir sa trame romanesque, Montesquieu s’est essayé au style oriental avec modération. « J’ai soulagé le lecteur du langage asiatique autant que je l’ai pu, et l’ai sauvé d’une infinité d’expressions sublimes, qui l’auraient ennuyé jusque dans les nues. »

Ce style oriental est en effet fleuri. Il consiste dans l’emploi de périphrases, de métaphores abondantes, « les raisonnements de votre esprit sont comme la poussière que vos pieds font élever, lorsque le soleil est dans son midi, dans le mois ardent de chahban. » Ou bien la lettre CLIV qui s’exclame en ces termes : « Puisse cette lettre être comme la foudre qui tombe au milieu des éclairs et des tempêtes ! ». De même il use d’apologues comme la première version des Troglodytes, de contes à valeur didactique et symbolique. Citons l’origine de l’impureté du porc dans le récit mythique de l’arche de Noé. La lettre XXXIX nous rappelle qu’« il n’y a rien de si merveilleux que la naissance de Mahomet ». Le récit recourt aux prodiges et apologues sapientiaux. Il cite la mythologie musulmane : « Zufagar, […] épée d’Hali, qui avait deux pointes »

Montesquieu pratique le récit enchâssé comme dans les Mille et une Nuits. La lettre LXVII rapporte une histoire sentimentale pathétique, celle des amours du Guèbre et de sa sœur, histoire d’Asphéridon et d’Astarté. C’est l’occasion de fantasmer sur le zoroastrisme, religion naturelle pure, « religion qui est peut-être la plus ancienne qui soit au monde », « Nous n’adorons ni les astres, ni les éléments ; et nos pères ne les ont jamais adorés : jamais ils ne leur ont élevé des temples ; jamais ils ne leur ont offert des sacrifices : ils leur ont seulement rendu un culte religieux, mais inférieur, comme à des ouvrages et des manifestations de la divinité. Mais, ma sœur, au nom de Dieu qui nous éclaire, recevez ce livre sacré que je vous porte ; c’est le livre de notre législateur Zoroastre : lisez-le sans prévention : recevez dans votre cœur les rayons de lumière, qui vous éclaireront en le lisant » L’auteur plaide en faveur des mariages incestueux entre frère et sœur « images si naïves de l’union déjà formée par la nature. » Il critique la position de l’islam à l’égard des femmes « Qu’attendez-vous d’une religion qui vous rend malheureuse dans ce monde-ci, et ne vous laisse point d’espérance pour l’autre ? » Enfin il dénonce la coercition de l’islam : « cette secte y a été établie, non par la voie de la persuasion, mais de la conquête. »

La lettre CXLI contient un autre récit imbriqué. Zuléma donne son avis sur la conception du paradis musulman trop inspirée par l’orgueil masculin. Pour appuyer son propos elle raconte la fable d’Ibrahim et Anaïs.

L’examen de ces quelques œuvres qui ont choisi la veine licencieuse pour appâter le lecteur est éclairant. Il montre assez que, la plupart du temps, leurs auteurs ne se sont pas complu dans un érotisme facile. Bien au contraire. Ce courant a constitué très vite le prototype du récit subversif destiné à critiquer les travers de la société française, particulièrement lorsqu’il s’est agi d’attaquer les excès du pouvoir royal ou l’intolérance religieuse.

Notes :

1 Crébillon a fréquenté Voltaire. Il lui a d’ailleurs dédicacé une de ses œuvres. Voltaire a admiré le Sopha, qu’il cite dans la Princesse de Babylone. Il estime Crébillon en qui il voit depuis Tanzaï, un auteur anticlérical, opposé aux jésuites et surtout très critique à l’égard de l’absolutisme. Puis à partir de 1740, le chemin des deux hommes diverge : Crébillon va rentrer dans le rang en se mariant dans la haute société, puis en acceptant une charge de censeur. Il s’éloigne alors du mouvement philosophique. ↑

2 Les Contes d’Hamilton ont été rédigés entre 1695 et 1715 et circulé sous forme manuscrite dans la bonne société. L’auteur aurait voulu démontrer qu’il était facile de produire des récits merveilleux notamment dans la veine des Mille et une nuits. Hamilton y emploie une ironie si mordante qu’on le regarde comme l’inventeur du conte libertin et satirique du XVIIIe siècle. ↑

3 Cette bulle du pape Clément XI a été promulguée le 8 septembre 1713 à la demande de Louis XIV qui souhaitait une condamnation formelle et officielle du jansénisme. L’occasion lui en avait été donnée par la publication controversée d’un ouvrage de Pasquier Quesnel, le Nouveau Testament en français avec des Réflexions morales. Cette bulle relevait cent une propositions déviantes. En fait l’ouvrage de Quesnel dépassait les thèses récurrentes jansénistes, pour développer des idées gallicanes et richéristes contestataires qui gênaient le pouvoir royal. Rappelons que le richérisme est un désir de nivellement de la hiérarchie dans l’Église, notamment entre évêques et curés. Souvent sans nuance, la bulle Unigenitus offensa une partie du clergé français qui y perçut la fin des privilèges de l’Église de France, mais également le milieu parlementaire jaloux de ses prérogatives à l’égard du pouvoir ultramontain. Tout le siècle fut agité par des interventions souvent maladroites des autorités civiles et religieuses pour mettre fin à la querelle, dont une tentative d’Accommodement sur la constitution Unigenitus symbolisé dans le récit de Crébillon par la fameuse écumoire qu’il faut faire avaler à tout prix. ↑

4 Dans l’épître dédicatoire à Zima, Diderot écrit : « Mais quand on surprendrait les Bijoux indiscrets derrière votre toilette, pensez-vous qu’on s’en étonnât ? Non, Zima, non ; on sait que le Sopha, le Tanzaï et les Confessions ont été sous votre oreiller. »

Le roman commence par une référence explicite : « Hiaouf Zélès Tanzaï régnait depuis longtemps dans la grande Chéchianée ; et ce prince voluptueux continuait d’en faire les délices. »

« L’auteur africain dit que Mangogul sourit et continua ; mais je n’ai garde, ajoute-t-il, de rapporter le reste de son discours. Si ce commencement n’a pas autant amusé que les premières pages de la fée Taupe, la suite serait plus ennuyeuse que les dernières de la fée Moustache. » Ces commentaires constituent une critique du style de Crébillon.

Le chapitre LIII, « L’amour platonique » défend l’idée que « l’amant veut jouir. » Aussi ne lui faut-il pas « perdre ce que Tanzaï et Néadarné retrouvèrent en rêvant. » ↑

5 Le Z initial est très fréquent dans les patronymes à consonance orientale. ↑

6 Quelle est l’intention de Diderot ? tourner en dérision la religion en se moquant d’un martyr très vénéré en région parisienne ? ou jouer avec le patronyme qui évoque le postérieur ? ↑

7 Le libertin rêve sans cesse de disposer des clés du confessionnal. ↑

8 La notation grivoise dévoile l’émasculation religieuse du roi par l’épouse morganatique. Elle peut être lue également comme un compliment indirect à la favorite royale de Louis XV, belle femme éloignée de tout rigorisme religieux et amie des philosophes. ↑

9 Cependant ces mêmes censeurs qui n’avaient pu sévir pour les Bijoux indiscrets gardèrent leurs griefs en réserve et firent payer à Diderot son impertinence en envoyant l’auteur au donjon de Vincennes, un an plus tard, lors de la publication de la Lettre sur les aveugles. ↑

Voir aussi :

- Un regard orienté (première partie)

- Les événements intérieurs en France au XVIIIe siècle et la naissance d’une littérature critique (deuxième partie)

- Le voyageur étranger (quatrième partie)

- Le siècle des Lumières

Illustration (Les Bijoux indiscrets de Diderot) : Gallica