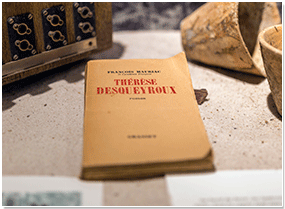

Mauriac (1885-1970), Thérèse Desqueyroux (1927)

Thérèse Desqueyroux ou l’itinéraire d’une femme libre

Mauriac est, au cours des années 20, fasciné par ces êtres hors norme que sont les meurtrières et plus particulièrement les empoisonneuses.

Mauriac est, au cours des années 20, fasciné par ces êtres hors norme que sont les meurtrières et plus particulièrement les empoisonneuses.

En 1925, il demande à son frère Pierre des documents sur le procès de Blanche Canaby qui, en mai 1906, avait été acquittée devant les assises de Bordeaux d’une tentative d’empoisonnement sur son mari, mais condamnée pour falsification d’ordonnance.

Cette attirance se manifestera encore en 1933 pour l’affaire Violette Nozières qui défraie alors la chronique et qu’il suit comme journaliste.

Les raisons d’une attirance pour un « monstre »

On peut déjà trouver des débuts de réponse dans la citation de Baudelaire placée en exergue au roman. Elle est tirée de « Mademoiselle Bistouri » du Spleen de Paris. "Seigneur, ayez pitié, ayez pitié des fous et des folles ! Ô Créateur ! Peut-il exister des monstres aux yeux de Celui-là qui sait pourquoi ils existent, comment ils se sont faits et comment ils auraient pu ne pas se faire". La première réponse se situe dans le mystère du mal qui heurte de plein fouet le romancier catholique.

L’adresse liminaire nous indique aussi combien Mauriac est habité par son personnage. À la manière d’un Flaubert qui s’exclamait « Madame Bovary, c’est moi », Mauriac s’adresse à sa part féminine et interpelle Thérèse : « Thérèse, beaucoup diront que tu n’existes pas. Mais je sais que tu existes, moi qui depuis des années, t’épie et souvent t’arrête au passage, te démasque ». Suivent deux épisodes parmi d’autres, mais révélateurs : le premier, une rencontre aux assises alors que François est adolescent, qui dévoile peut-être le trouble mélange de l’émoi amoureux et de la pulsion de mort ; le second, plus tard, l’apparition furtive d’une "jeune femme hagarde" dans un "salon de campagne". Enfin depuis, "à travers les barreaux vivants d’une famille", il l’a vue "tourner en rond à pas de louve"… Il conviendrait de s’attarder quelques instants sur ce dernier mot : si l’image du fier animal sauvage, prisonnier d’une famille, est apparente, elle dissimule peut-être une allusion à la mère intraitable éprise de liberté, symbole de Rome, à moins qu’il ne s’agisse de la référence à la femme de mauvaise vie, à la prostituée, à l’infamante pensionnaire du lupanar… Ce serait sous une autre forme la résurgence d’une sexualité débridée et terrifiante. Cette interprétation est autorisée si l’on se réfère à la lettre du 30 mars 1927 des Nouvelles lettres d’une vie où Mauriac affirme que Thérèse est le modèle de toutes les victimes de la "solitude sexuelle". D’ailleurs, dans une première version de Thérèse Desqueyroux qui s’appelait encore Conscience, instinct divin (curieuse paternité rousseauiste !), il écrivait : « Ces grands désirs de pureté ne sont qu’une fuite éperdue […] devant cette loi de [l’être] qui terrifie ». L’héroïne de cette première version concevait son crime dans une obsession de pureté pour échapper aux tourments de la chair.

L’adresse liminaire nous indique aussi combien Mauriac est habité par son personnage. À la manière d’un Flaubert qui s’exclamait « Madame Bovary, c’est moi », Mauriac s’adresse à sa part féminine et interpelle Thérèse : « Thérèse, beaucoup diront que tu n’existes pas. Mais je sais que tu existes, moi qui depuis des années, t’épie et souvent t’arrête au passage, te démasque ». Suivent deux épisodes parmi d’autres, mais révélateurs : le premier, une rencontre aux assises alors que François est adolescent, qui dévoile peut-être le trouble mélange de l’émoi amoureux et de la pulsion de mort ; le second, plus tard, l’apparition furtive d’une "jeune femme hagarde" dans un "salon de campagne". Enfin depuis, "à travers les barreaux vivants d’une famille", il l’a vue "tourner en rond à pas de louve"… Il conviendrait de s’attarder quelques instants sur ce dernier mot : si l’image du fier animal sauvage, prisonnier d’une famille, est apparente, elle dissimule peut-être une allusion à la mère intraitable éprise de liberté, symbole de Rome, à moins qu’il ne s’agisse de la référence à la femme de mauvaise vie, à la prostituée, à l’infamante pensionnaire du lupanar… Ce serait sous une autre forme la résurgence d’une sexualité débridée et terrifiante. Cette interprétation est autorisée si l’on se réfère à la lettre du 30 mars 1927 des Nouvelles lettres d’une vie où Mauriac affirme que Thérèse est le modèle de toutes les victimes de la "solitude sexuelle". D’ailleurs, dans une première version de Thérèse Desqueyroux qui s’appelait encore Conscience, instinct divin (curieuse paternité rousseauiste !), il écrivait : « Ces grands désirs de pureté ne sont qu’une fuite éperdue […] devant cette loi de [l’être] qui terrifie ». L’héroïne de cette première version concevait son crime dans une obsession de pureté pour échapper aux tourments de la chair.

Une autre étape intermédiaire nous en apprend un peu plus sur les préoccupations du romancier. Il a écrit une nouvelle, L’Esprit de famille, qui rapporte l’anecdote de « la femme qui empoisonne son mari [et qui] ne sert qu’à illustrer ce sacrifice perpétuel ». Apparaît alors un autre thème majeur de Thérèse qui nous fait passer de l’abnégation, « immoler tous les bonheurs individuels » à l’étouffement du scandale par la loi du silence « que ça ne se sache pas. Le titre secret est le plat de cendres (les chats recouvrent les ordures) ».

Cette attirance trouve aussi sa source dans l’avantage pour le romancier. "Les cœurs sur la main n’ont pas d’histoire ; mais je connais celle des cœurs enfouis et tout mêlés à un corps de boue".

Enfin il y a bien sûr chez Mauriac l’écrivain catholique qui voit dans Thérèse une Sainte Locuste1 potentielle, qui rêve d’une Rédemption comme dans Le Nœud de vipères (1932). Les enjeux sont importants pour l’écrivain progressiste dans son combat pour la vérité et la justice, l’explorateur des tréfonds de l’âme, considéré comme un pestiféré du roman par la critique catholique bien pensante. Pourtant, dans Thérèse, Mauriac n’est pas allé au bout de cette visée théologique. La raison qu’il avance est celle de la réprobation de chrétiens étroits et pharisiens "qui eussent crié au sacrilège", qui lui reprochent de s’intéresser à des êtres impurs et de se complaire dans la description du péché. De même il se réfugie derrière l’incompréhension de ses détracteurs dans Nouvelles lettres d’une vie : "Ce que vous appelez monstres, c’est l’homme déchu, nous vivons dans l’univers de la chute2". Il n’était peut-être tout simplement pas prêt à percer le secret de Thérèse ou à la suivre au bout de son errance : "Sur ce trottoir où je t’abandonne, j’ai l’espérance que tu n’es pas seule" écrit-il à la fin de son adresse liminaire. Deux nouvelles postérieures, Thérèse chez le docteur et Thérèse à l’hôtel, puis La Fin de la nuit n’épuiseront pas le mystère des pulsions démoniaques.

Mauriac se situe lui-même dans la tradition créatrice qui le rattache à Baudelaire quand il place Thérèse sous le patronage du créateur des Fleurs du mal. Ces deux œuvres parlent de Satan : celle-ci de manière explicite dans sa rébellion, celle-là de manière détournée dans ses égoïsmes et ses dérèglements. Là où Baudelaire, en esthète, crée de la beauté à partir de la laideur et du manque de sens, Mauriac se comporte en auteur chrétien. Si tous les deux partent de la "boue", il s’agit moins pour Mauriac de concurrencer le Créateur que de mettre en lumière les chemins secrets de Sa grâce, de découvrir comment un bien peut naître d’un mal. Le rôle du romancier catholique est de témoigner de cette re-création permanente de Dieu qui n’abandonne aucune de ses créatures, y compris les "monstres" les plus repoussants. Mauriac comme Dieu éprouve de la pitié pour sa créature, mais peut-être aussi une secrète admiration pour cette étrangeté, cette élection. Les mots clés sont fascination et interrogation. Mauriac se demande comment la femme faite pour donner la vie peut devenir, dans une aberration inexplicable, une pourvoyeuse de mort.

Mystère du péché à traquer dans les profondeurs de notre psychologie et dans les structures de la société : voilà l’ambition du romancier.

Les mobiles d’un meurtre

Il convient de noter que le roman semble obéir à une focalisation interne, la réalité étant appréhendée au travers de la sensibilité du personnage éponyme. C’est essentiellement un long monologue. Pourtant à quelques rares moments, s’y mêle l’évocation peu logique de propos tenus par ses proches et dont on peut penser qu’ils n’ont pas été prononcés en présence de Thérèse. Si la jeune femme ne peut être accusée d’espionnage, ce qui ne convient pas à son honnêteté et à son dédain, ce point de vue omniscient épisodique ne s’expliquerait alors que par une reprise en main du discours par le romancier à des fins morales, pour accentuer les contrastes et montrer l’isolement du personnage.

Au travers de l’introspection de Thérèse, nous pouvons discerner l’évocation de trois pistes principales : une condition féminine blessée dans sa sexualité, la révolte contre une société provinciale étouffante et l’expression d’une « libération » de la femme.

Ce cheminement dans le labyrinthe de la conscience s’effectue plus ou moins facilement, tant la jeune femme comme une bête aux abois recoupe ses traces en affaiblissant la portée de ce qu’elle vient d’affirmer, en le mettant en doute, voire en le réfutant. De plus, si Thérèse essaie de comprendre sincèrement les raisons de son acte criminel, son introspection est limitée aux zones de la conscience claire et ne saurait forcer la profondeur de l’inconscient.

1. Une sexualité blessée

Si l’on veut comprendre Thérèse, il faut remonter à l’origine. Elle n’a jamais connu sa mère morte au moment de lui donner le jour. Mauriac relève d’ailleurs plusieurs fois dans ce roman la fréquence des décès féminins lors des couches. Ce risque ne fera jamais trembler Thérèse mais contribuera à créer en elle le sentiment d’une profonde injustice : la condition féminine marquée par les dangers de la maternité n’est pourtant pas reconnue ni appréciée à sa juste valeur par les mâles. Nous y reviendrons plus loin.

Cette orpheline n’a ensuite guère de contacts avec son père, bien disposé cependant, mais maladroit et peu enclin à considérer une fille comme importante. Aussi n’est-il pas étonnant de le voir se comporter en père absent plaçant son enfant en nourrice, puis en pensionnat, et l’éloignant à Argelouse au moment des vacances (suivant en cela les goûts de sa fille). Jamais le père n’a conforté sa fille dans sa féminité, jamais il ne lui a reconnu charme ou intelligence. Ce père « radical entêté, méfiant », athée mais conservateur est « le seul homme supérieur qu’elle connut ». Cet « anticlérical » « pudibond » est un politicien cassant, un grand propriétaire et un industriel avisé, qui ne se contente pas de faire lever des pins, mais exploite une scierie et traite sa production de résine. Sa fille, quantité négligeable qu’il ne comprend pas, est au contraire rabaissée par sa misogynie caricaturale exprimée dans sa phrase favorite : « Toutes des hystériques, quand elles ne sont pas des idiotes ».

Thérèse se méfie de la sexualité, de l’attirance sensuelle et idéalisée pour l’autre sexe. Elle ne croit pas au bonheur et à l’épanouissement dans le couple. Ses études au lycée l’ont orientée vers un réalisme pessimiste : la vie est terne, les joies (trouvées d’ailleurs souvent dans les souffrances pures) sont ténues. Anne, au contraire, a découvert chez les religieuses les fièvres du mysticisme qu’il est facile de dévoyer du domaine divin vers l’attirance amoureuse. Thérèse envie les élans de sa jeune amie, mais au même moment la juge futile, sinon sotte.

L’amitié avec sa future belle-sœur est peut-être un amour saphique qui ne dit pas son nom. Comment rendre compte de l’association suivante dans la confession de Thérèse lorsqu’elle évoque son adolescence aux côtés d’Anne : « Étais-je si candide ? Tout ce qui précède mon mariage prend dans mon souvenir cet aspect de pureté ; contraste, sans doute avec cette ineffaçable salissure des noces » ? Comment relier cet épisode de la sexualité en construction à cette nuit de noce dégradante sans supposer une autre affection à la sexualité encore indéterminée ? Plus loin, Thérèse se languit de l’absence d’Anne qui, par jeu ou par convenance, a décidé d’espacer ses visites au point que Thérèse devient « cette jeune fille un peu hagarde ». Seule une telle affection peut expliquer le geste étrange de Thérèse qui a reçu une lettre de sa jeune amie lui révélant sa passion pour Jean. Thérèse se livre alors à une cérémonie d’envoûtement puérile en perçant d’une épingle le cœur du jeune homme sur la photo qui est jointe au courrier, puis elle déchire les documents en menus morceaux et les jette dans les toilettes. Ce rituel de magie noire a sans doute deux significations : la jalousie et le signe d’un début de possession. En tout cas, cette amitié avec Anne a fixé Thérèse sur la pureté d’avant.

Thérèse n’a pas de mots assez durs pour évoquer la nuit de noce, « ce que son corps innocent allait subir d’irrémédiable. Anne demeurait sur la rive où attendent les êtres intacts. Thérèse allait se confondre avec le troupeau de celles qui ont servi ». « Ce fut horrible… ». Thérèse a donc fait l’expérience de l’avilissement, de la perte d’estime pour soi quand sa pureté est dégradée. Épouse peu épanouie, Thérèse simule le plaisir, ment à son mari « enfermé dans son plaisir comme ces jeunes porcs charmants […] lorsqu’ils reniflent de bonheur dans une auge (« c’était moi l’auge », songe Thérèse). » « Le désir transforme l’être qui nous approche en un monstre qui ne lui ressemble pas. Rien ne nous sépare plus de notre complice que son délire : j’ai toujours vu Bernard s’enfoncer dans le plaisir, – et moi je faisais la morte, comme si ce fou, cet épileptique, au moindre geste eût risqué de m’étrangler. Le plus souvent, au bord de sa dernière joie, il découvrait soudain sa solitude, le morne acharnement s’interrompait. Bernard revenait sur ses pas et me trouvait comme sur une plage où j’eusse été rejetée, les dents serrés, froide ». A-t-on remarqué que Thérèse fait l’expérience d’une petite mort dans la relation sexuelle et que c’est Bernard qui est un « monstre » meurtrier ? Thérèse n’ayant pas été une épouse comblée, ne peut se montrer à son tour une mère véritablement aimante. Sa maternité renforce son sentiment d’être prisonnière et attise les critiques de son entourage.

2. Une révolte contre un ordre tyrannique et dépersonnalisant

Thérèse est cette terre aride3 qui attend l’eau. « J’ai été créée à l’image de ce pays aride où rien n’est vivant hors les oiseaux qui passent, les sangliers nomades ». Elle est aussi à l’image de ces animaux sauvages, symboles de liberté.

Thérèse est isolée par sa famille qui la considère comme une excentrique, et refuse de ce fait la moindre confrontation. Ce qui dans Jean séduit Thérèse, c’est justement « tant d’impudeur, cette qualité à se livrer… » « Cela me changeait de la discrétion provinciale, du silence que, chez nous, chacun garde sur sa vie intérieure […] Les cœurs ne se découvrent jamais ».

Très vite, la vie familiale à Argelouse prend les allures d’un lieu clos, étouffant, pour tout dire d’une prison. « Le silence d’Argelouse ! […] il cerne la maison comme solidifié dans cette masse épaisse de forêt où rien ne vit hors parfois une chouette ululante (nous croyons entendre dans la nuit, le sanglot que nous retenions) ». Argelouse, c’est les pins, le silence, l’ombre, le plomb, l’asphyxie, toutes les caractéristiques de la geôle. Thérèse se sent prisonnière de la propriété à laquelle elle a été sacrifiée. Les pins sont devenus sa prison : « Leur odeur résineuse emplissait la nuit ; pareils à l’armée ennemie, invisible mais toute proche, Thérèse sentait qu’ils cernaient la maison. Les gardiens dont elle écoute la plainte sourde la verraient languir au long des heures, haleter durant les jours torrides, ils seraient les témoins de cet étouffement lent… »

Quand Thérèse se rappelle sa vie, plusieurs fois, c’est l’évocation de l’obscurité, d’un lieu clos, d’une asphyxie qui revient : « Dès que je l’ [Jean] eus quitté, je crus pénétrer dans un tunnel indéfini, m’enfoncer dans une ombre sans cesse accrue ; et parfois je me demandais si j’atteindrais enfin l’air libre avant l’asphyxie ». « Elle traversait seule un tunnel, vertigineusement ; elle en était au plus obscur ; il fallait, sans réfléchir, comme une brute, sortir de ces ténèbres, de cette fumée, atteindre l’air libre, vite ! vite ! » Cette citation se situe juste avant le passage à l’acte criminel. Son rythme haché évoque un acte réflexe, un geste de survie avant l’étouffement total. La fumée rappelle tout autant les incendies qui embrasent l’horizon et apportent leurs nappes acres et fuligineuses que les volutes de la cigarette, la drogue de la jeune femme. En tout cas, ces vapeurs la mettent dans un état second et appellent un ailleurs dégagé.

Thérèse a l’impression d’être espionnée dans cette maison ténébreuse où il faut se réfugier sous les assauts de la chaleur extérieure. À la fournaise du dehors s’opposent les pièces fermées, froides et sombres comme la tombe. L’hiver, elles sont le refuge contre les intempéries, mais deviennent glaciales et restent tout aussi oppressantes. Elles demeurent le lieu clos où couvent les passions, les médisances, où s’affrontent les caractères. « Jusqu’à la fin de décembre, il fallut vivre dans ces ténèbres. Comme si ce n’eût pas été assez des pins innombrables, la pluie ininterrompue multipliait autour de la sombre maison ses millions de barreaux mouvants ».

À l’opposé, Paris4, la grande ville, attire comme le symbole de la vie libre que mène Jean : ville où vivent et travaillent les intellectuels, où l’on peut consommer à la terrasse des cafés, rouler en voiture dans le bois de Boulogne, être anonyme dans la foule…

3. Une femme « libérée »

Thérèse se veut un esprit émancipé. Elle doit à son père son agnosticisme et sa culture laïque. Sa fréquentation du lycée lui a permis d’exercer son esprit critique, mais aussi de cultiver un stoïcisme qui bride sa vraie nature de passionnée. Il faudrait aussi relever l’atavisme familial avec l’exemple de la grand-mère maternelle Bellade un jour partie pour on ne sait où. Cette liberté qui refuse le conformisme social est soulignée par Jean : « Regardez, me disait-il, cette immense et uniforme surface de gel où toutes les âmes ici sont prises ; parfois une crevasse découvre l’eau noire : quelqu’un s’est débattu, a disparu ; la croûte se referme… car chacun, ici comme ailleurs, naît avec sa loi propre ; […] et pourtant il faut se soumettre à ce morne destin commun ; quelques-uns résistent : d’où ces drames sur lesquels les familles font silence. Comme on dit ici : Il faut faire silence… » Avec une cruauté innocente, Jean rappelle à Thérèse quel a été le destin de cette grand-mère qui a disparu des albums familiaux et lui annonce quel sera son propre destin.

Thérèse, contrairement aux usages de son époque et de son milieu, s’est cultivée. Elle dépasse son mari en intelligence, en finesse au point d’intimider, de décontenancer cet homme sûr de lui, et de le faire douter de ses valeurs bourgeoises et terriennes. En femme émancipée, elle pratique l’usage de la cigarette (elle fume d’ailleurs le même tabac oriental que son créateur). Ce comportement heurte de front les conventions de son milieu : d’abord elle contrevient aux attitudes attendues d’une femme bien élevée, et agit comme les femmes de mauvaise vie ; ensuite elle se comporte dangereusement dans un environnement très inflammable ; même si elle veille à écraser soigneusement ses mégots (ce que lui fait remarquer non sans ironie son mari), elle défie la nature et l’âme avaricieuse de sa belle-famille.

Thérèse est agnostique. Elle le doit à son père, homme de gauche, qui lui a transmis ses positions radicales5. C’est une différence notable avec sa belle-famille. Au début de sa grossesse, « elle aurait voulu connaître un Dieu pour obtenir de lui que cette créature inconnue, toute mêlée encore à ses entrailles, ne se manifestât jamais ». Pourtant entre les Larroque laïcs et les catholiques La Trave existent de secrètes affinités qui dépassent le clivage de la foi. « La politique […] suffisait à mettre hors des gonds ces personnes qui de droite ou de gauche n’en demeuraient pas moins d’accord sur ce principe essentiel : la propriété est l’inépuisable bien de ce monde et rien ne vaut de vivre que de posséder la terre ». Pourtant elle hait les faux-semblants et les bonnes paroles dont se paient son père et sa belle-famille. Il y a en elle une exigence de pureté et de vérité. À l’opposé, pour Bernard et les siens, Thérèse est un monstre à cause de son éducation athée. Rien ne serait arrivé « si elle avait cru en Dieu… La peur est le commencement de la sagesse ». Ainsi pour eux, la religion n’est pas cet appel inquiet d’un désir d’absolu, mais le garant d’un ordre contraignant qui emprisonne les âmes dans leur médiocrité timorée.

Thérèse n’est pas une Emma Bovary. Positive, elle ne s’évade pas dans des rêves fusionnels, elle n’éprouve pas de curiosité ou de désir pour Jean. « Elle exécrait dans les romans la peinture d’êtres extraordinaires et tels qu’on n’en rencontre jamais dans la vie ». Elle perçoit Jean comme un être séduisant non par sa sensualité mais par son aura spirituelle. « Il était le premier homme que je rencontrais et pour qui comptait, plus que tout, la vie de l’esprit ». Elle a perçu tout de suite son « avidité de jeune animal », son « intelligence ». Il a conté fleurette à Anne pour lui permettre de rêver plus tard dans sa « lugubre traversée à bord d’une vieille maison de Saint-Clair ». Jean est comme un double de Thérèse. Il ne saurait se satisfaire d’une vie étriquée, il a connu des poussées religieuses et mystiques6, mais a renoncé à cette aventure car il s’en est senti indigne en raison de son impureté. Thérèse entend parler de foi d’une tout autre manière, comme de ce qui pourrait combler son vide intérieur. Autant Jean devient proche, autant Bernard s’éloigne : « Elle ne l’entendait pas, le corps et l’âme orientés vers un autre univers où vivent des êtres avides et qui ne souhaitent que connaître, que comprendre – et selon un mot qu’avait répété Jean avec un air de satisfaction profonde – devenir ce qu’ils sont ». « Ici, vous êtes condamnée au mensonge jusqu’à la mort ». Jean révèle Thérèse à elle-même. Jean, c’est Mauriac jeune qui découvre la liberté des études parisiennes et qui, dans son irresponsabilité, se montre cruellement inconscient. À la différence d’Anne qui est « une âme toute simple, à peine rétive et […] bientôt […] asservie », Thérèse se voit gratifiée de ce compliment : « je sens dans toutes vos paroles une faim et une soif de sincérité ». Jean va exalter le désir de dépassement et l’insoumission de Thérèse, il « niait qu’il existât une déchéance pire que celle de se renier ». « Il prétendait qu’il n’était pas de héros ni de saint qui n’eût fait plus d’une fois le tour de soi-même, qui n’eût d’abord atteint toutes ses limites ». « Il faut se dépasser pour trouver Dieu […] Cela oblige les meilleurs d’entre nous à s’affronter eux-mêmes […] il arrive souvent que ces affranchis se convertissent à la religion la plus étroite ». Mauriac présente ici la religion comme le combat de Jacob avec l’ange, combat où se mêlent étroitement liberté et soumission non servile. Il s’agirait de quitter les limites de sa prison personnelle pour entrer dans la soumission filiale à la volonté divine. Ces propos ont dû retentir fortement dans l’esprit de Thérèse. Elle connaît le prix de la sainteté à laquelle elle ne peut encore adhérer, mais elle n’est pas prête à renoncer à sa volonté erratique et se trouve ainsi préparée à quitter sa servitude intime par des voies instinctives et désordonnées.

Son crime n’est pas passionnel et, en ce sens, Thérèse aggrave son cas aux yeux de son mari. Pourtant Thérèse est habitée par un mal de vivre, une insatisfaction romantique ; elle se voit comme une terre assoiffée. Elle est inadaptée au monde rural et grossier auquel elle est destinée. Il y a chez elle une délicatesse de perception qui la rend étrangère à son entourage et qui va la pousser vers l’inconnu. Elle est habitée par un vide sidéral. La mort ne lui fait pas peur comme à Bernard. « N’éprouves-tu jamais comme moi le sentiment profond de ton inutilité ? Ne penses-tu pas que la vie des gens de notre espèce ressemble déjà terriblement à la mort ? »

Pourtant cette jeune femme indépendante va dans un premier temps se réfugier dans le mariage et abdiquer une liberté jugée menaçante dans la prison de la famille. Elle est sans concession pour son entourage effrayé de cette étrangeté intérieure provocatrice. Thérèse est la première déconcertée par cet étrange acte de soumission. D’abord elle a toujours su combien Bernard appartenait « à la race aveugle, à la race implacable des simples »7, ensuite elle avait entendu sa future belle-mère promettre « de la ramener à des idées saines ». Surtout elle découvre avec stupeur qu’elle est en partie semblable à ces gens qu’elle méprise : « Elle avait toujours eu la propriété dans le sang » au point que sa révolte future ne pourra être assouvie sur les pins, par le jet d’une cigarette allumée dans les brandes sèches. « Mais elle chassait cette pensée, ayant l’amour des pins dans le sang ; ce n’était pas aux arbres qu’allait sa haine ». Cette avidité pour la possession de la terre nous garantit que son crime n’a pas des racines idéalistes. Ce sera donc Bernard qui cristallisera les frustrations accumulées. Continuant sa patiente introspection, Thérèse découvre qu’elle cherchait « moins dans le mariage une domination, une possession, qu’un refuge. Ce qui l’y avait précipitée, n’était-ce pas une panique ? Petite fille pratique, enfant ménagère, elle avait hâte d’avoir pris son rang, trouvé sa place définitive ; elle voulait être rassurée contre elle ne savait quel péril […] Elle entrait dans un ordre. Elle se sauvait. » Le jour de la cérémonie, le réveil est brutal : « Ce fut ce jour-là que Thérèse se sentit perdue ». « Au plus épais d’une famille, elle allait couver pareille à un feu sournois qui rampe sous la brande, embrase un pin, puis l’autre, puis de proche en proche crée une forêt de torches ». Se développe ainsi une thématique qui parcourt tout le roman, celle des passions, de la chaleur accablante, de l’incendie qui se tapit, de l’enfermement et de l’explosion.

Thérèse fait donc l’expérience traumatisante de ses contradictions. Elle est comme perdue entre deux mondes : celui de la tradition étouffante et celui des temps modernes, terre inconnue terrifiante à conquérir.

Thérèse ne sait jamais quel chemin prendre. Sa liberté l’embarrasse. Le jour du mariage par exemple, « rien de changé, mais elle avait le sentiment de ne plus pouvoir désormais se perdre seule ».

Thérèse est souvent présentée comme une possédée. Elle est habitée d’une force étrangère et en même temps issue d’elle. Avant son mariage, « jamais Thérèse ne connut une telle paix – ce qu’elle croyait être la paix et qui n’était que le demi-sommeil. L’engourdissement de ce reptile dans son sein ». Plusieurs fois elle se manifeste sans raison, comme lors de cette promenade des fiancés au cours de laquelle, Thérèse demande à Bernard si les fougères contiennent de l’acide prussique. Ce dernier lui répond innocemment : « Vous avez envie de mourir ? » De même, dès les premiers symptômes de la maladie de cœur de Bernard, Thérèse qui administre du valérianate pense à la mort de son mari : « Quel hasard songeait-elle que cette mixture fut bienfaisante ! Pourquoi pas mortelle ? » Cette force qui la dépasse ne peut être rattachée seulement à l’atavisme, à une blessure et à une peur de se perdre. Nous sommes dans le mystère du Mal, le péché originel qui préexiste au cœur de tout être et que les circonstances actualisent.

Dans la chaleur de l’été

L’épisode se déroule au plus fort de l’été, alors que la chaleur accable et abrutit les êtres. Cette même chaleur semble anesthésier les réactions comme la conscience de Thérèse. Tout proches, les incendies de Mano ajoutent à l’inquiétude et captent le reste d’attention des habitants. Thérèse conçoit son crime à partir d’une erreur de Bernard qui, perturbé par les incendies menaçant ses pins, a doublé par inattention sa dose d’arsenic au point de se rendre malade. Elle ne signale pas le fait au médecin, et vérifie le lien de cause à effet que le praticien n’a pas su détecter. De son rôle de témoin passif, elle glisse à celui d’agent maléfique. « Elle s’est engouffrée dans le crime béant, elle a été aspirée par le crime ».

Il faut noter quand même quelques invraisemblances : comment se fait-il que ni le docteur Pédemay, ni le pharmacien n’aient pensé à aviser Bernard du danger d’un surdosage ? Si le hasard a désigné Bernard comme l’unique obstacle au désir de liberté de Thérèse, si la canicule a pu anesthésier la conscience de la jeune femme, Mauriac ne peut justifier le passage à l’acte criminel qui demande quand même un minimum d’adhésion de la volonté. De même qu’il ne peut justifier ensuite l’acharnement de Thérèse qui continue ses dépassements de dosage, et qui surtout achète de son propre chef d’autres poisons. De fait, Mauriac ne s’attarde guère et se contente d’évoquer une série de gestes de folie.

Thérèse ou la confession impossible

Au terme de sa longue descente en elle-même, Thérèse n’y voit toujours pas très clair. Elle prend conscience seulement de l’abîme qui la sépare de son mari. Toutes ces explications patiemment arrachées des ténèbres, sont inutiles : personne n’est prêt à les entendre, à les admettre en ce lieu perdu, retiré du monde. Surtout pas l’esprit borné et méfiant de Bernard qui seul aurait pu délier Thérèse de son fardeau. Mais Thérèse regrette-t-elle vraiment sa conduite ? Elle voit surtout les insuffisances de son entourage, mais ne se fait pas véritablement horreur. Elle espère un moment le pardon de son époux. Souffrant de sa solitude, elle recherche une improbable humanité et serait prête à renoncer à sa différence contre un peu de pitié. Cette illusion est vite balayée : « Dire qu’elle a cru qu’il existait un endroit du monde où elle aurait pu s’épanouir au milieu d’êtres qui l’eussent comprise, peut-être admirée, aimée ! Mais sa solitude lui est attachée plus étroitement qu’au lépreux son ulcère : « Nul ne peut rien pour moi ; nul ne peut rien contre moi. » » Le mot important est « comprise », tout le reste en dépend. Ce mot concentre tous les refus de Thérèse qui constituent sa différence : refus d’être utilisée comme reproductrice, refus d’être un objet de plaisir, refus de dépendre exclusivement du maître, refus des conformismes, refus du dépérissement… Thérèse veut exister d’abord pour elle-même.

Cette prise en considération, avant même le pardon, n’ayant pu être accordée (nous y reviendrons), Thérèse reste prisonnière d’elle-même à la fin de sa rétrospection. Elle reste seule, déroutée face à son secret qu’elle n’a pu complètement élucider. « Et rien ne peut arriver de pire que cette indifférence, que ce détachement total qui la sépare du monde et de son être même. Oui, la mort dans la vie : elle goûte la mort autant que la peut goûter une vivante ». Cette déréliction est suicidaire et manifeste le goût morbide auquel elle est acculée par le rejet des siens, à défaut de l’accueil qui lui aurait permis de retrouver au moins sa place de servitude. Lors du trajet retour entre le tribunal et Argelouse, comme dans un état second, « elle répète machinalement des mots rythmés sur le trot du cheval : « inutilité de ma vie – néant de ma vie – solitude sans bornes – destinée dans issue ». Ah ! le seul geste possible, Bernard ne le fera pas. S’il ouvrait les bras pourtant sans rien demander ! Si elle pouvait appuyer sa tête sur une poitrine humaine, si elle pouvait pleurer comme un corps vivant ! » À vue humaine, Thérèse pouvait-elle attendre une autre attitude ?

La confession n’ayant pu avoir lieu, la compréhension et le pardon ne pourront être accordés. Là où Bernard et les siens deviennent monstrueux, c’est dans l’exercice de leur vengeance par la claustration. Thérèse serait prête à s’effacer pour le bien de la famille. Mais Bernard est obtus et devient « grotesque ». Tous ont décidé de punir la coupable en la confinant dans sa chambre à Argelouse. C’est une forme de justice compensatrice au faux témoignage que Bernard a consenti par souci du respect des apparences. L’objectif est de faire taire les ragots par un semblant de vie maritale (aller ensemble à la foire, à la messe) pour que le nom et la propriété soient saufs. « Le bourg impatient de savourer leur honte serait bien déçu ». Bernard se glorifie de son habileté et de sa magnanimité. En fait, c’est un tortionnaire qui jouit de manière sadique d’écraser Thérèse. « Vous n’êtes plus rien ; ce qui existe : c’est le nom que vous portez hélas ! » « Bernard, à cet instant, connut une vraie joie ; cette femme qui toujours l’avait intimidé et humilié, comme il la domine ce soir ! comme elle doit se sentir méprisée ! » Bernard tient sa revanche mesquine et revient à sa petite vie de vieux garçon égoïste, à ses petits plaisirs de rural oisif : chasse, boisson et bonne chère… En outre il exerce un chantage : la soumission ou la remise à la justice humaine, sachant fort bien que Thérèse a été formée au moule de la famille.

Le très catholique Bernard a créé un enfer terrestre pour Thérèse à force de solitude et d’enfermement ; il la damne vivante en la condamnant au désespoir. Commence alors une mort lente. Thérèse rêve un moment d’une fuite comme le criminel Gardère (meurtrier et hors-la-loi comme elle) poursuivi par les gendarmes et pour lequel elle a été la seule, dans sa jeunesse, à éprouver un peu de pitié. Mais ce songe d’évasion est vite réprimé. Puis elle envisage de s’empoisonner, mais a peur de ne pas y trouver le néant. La mort de la tante Clara, toute dévouée à sa nièce, la sauve opportunément de ce geste désespéré. Le départ ultérieur de Bernard laisse la jeune femme encore plus recluse puisqu’elle doit alors affronter seule la réprobation du hameau. Thérèse n’a plus de contact qu’avec l’acariâtre Balionte, la servante. Thérèse s’enfonce alors dans une sorte de démence fiévreuse : elle songe à une vie libre où se retrouvent pêle-mêle Paris, Jean Azévédo, l’étui à cigarettes, des jeunes femmes, un romancier. Elle raconte sa vie dans laquelle d’autres se retrouvent au point que l’écrivain lui propose de « publier ce journal d’une femme d’aujourd’hui »… mais refuse l’invitation « de ce jeune corps bouleversé » d’un jeune adorateur. Elle rêve « d’être une femme seule dans Paris qui gagne sa vie, qui ne dépend de personne… Être sans famille ! Ne laisser qu’à son cœur le soin de choisir les siens ; non selon le sang, mais selon l’esprit et selon la chair aussi, découvrir ses vrais parents, aussi rares, aussi disséminés fussent-ils… » Dans l’hiver landais, Thérèse s’enfonce lentement dans l’hébétude de ce songe éveillé où elle cherche à reconstruire un simulacre d’univers familier peuplé avec les vestiges de son passé, ceux qu’elle a choisis pour créer « de toutes pièces un impossible amour ». Thérèse fume, boit, ne s’alimente plus, se néglige, devient prostrée… Puis la servante lui supprime les cigarettes. Thérèse est au bord de la folie masochiste si bien que « sa douleur devenait ainsi son occupation et – qui sait ? – sa raison d’être au monde ».

Avec le retour annoncé d’Anne, de son fiancé, de Bernard et de la belle-famille, Thérèse essaie de retrouver un peu de dignité, mais c’est une malade amaigrie, blême qui fait peur et pitié à tous. La punition exorbitante de Bernard se retourne publiquement contre lui. Thérèse reste révoltée devant la soumission d’Anne, son retour volontaire dans le giron familial pour renoncer à « toute existence individuelle » et accepter sa destinée de reproductrice. Thérèse, avec une ironie mordante (signe que sa rébellion n’est pas complètement étouffée), pense en son for intérieur « c’est beau, ce don total à l’espèce ; je sens la beauté de cet effacement, de cet anéantissement… Mais moi, mais moi ! » Thérèse est désormais pleine d’elle-même si bien qu’il ne peut plus y avoir de place pour autrui : « Moi, il faut toujours que je me retrouve ; je m’efforce de me rejoindre… »

Bernard est contraint par ce revers public désastreux de libérer Thérèse. À ses conditions cependant8, tout en se justifiant auprès des siens pour ne pas perdre la face : son épouse sera moins dangereuse éloignée, la rumeur va s’épuiser avec la mise à distance de la coupable. Thérèse a choisi Paris où elle sait qu’elle sera tout aussi seule. « Paris : non plus les pins déchirés, mais les êtres redoutables ; la foule des hommes après la foule des arbres ». C’est là que se place la dernière entrevue entre les époux avant leur séparation définitive. La dernière explication entre Bernard et Thérèse ne donne rien. La confession reste toujours impossible. Bernard ne peut toujours pas croire celle qu’il accuse de manier le paradoxe provocant. Thérèse ne reçoit rien en retour de sa dernière demande de pardon. Thérèse reste déchirée car elle est une enfant de la Lande et se sent étrangère à Paris. La capitale n’est plus le lieu idéal de sa liberté comme dans ses rêves. Elle se sent seule dans la foule. De plus elle est désemparée : que faire de cette liberté toute neuve, de ce temps libre qui s’étire, de cette absence de repère ? La réclusion à Argelouse a non seulement laissé des stigmates physiques, mais des séquelles morales, la découverte surtout de ce vide intérieur que Thérèse voudrait combler au prix d’un renoncement. Elle est prête à retourner dans sa Lande natale à Argelouse si Bernard le lui demande. Thérèse est prête à abdiquer si quelqu’un lui dit qu’il a besoin d’elle, qu’elle est importante pour lui. Elle serait prête même à ouvrir son cœur à Dieu. Thérèse regrette dans son geste criminel d’avoir sacrifié à la rebelle une part bien réelle d’elle-même, la propriétaire, la bourgeoise fière de son mariage. Thérèse reste donc divisée, faible, se sentant incapable de commettre le geste fatal qui mettrait fin à sa triste existence.

Une conversion manquée

La fin du roman est ambiguë et comme inachevée. Bernard est un être épais à la grâce par manque de confiance et même par peur (on peut d’ailleurs le comprendre), il ne peut entendre son épouse et donc aller jusqu’au pardon ou du moins manifester que Thérèse est importante pour lui. De ce fait la dernière rencontre entre les époux ne peut être le moment de la grâce. Mauriac croit en un Dieu infiniment respectueux de la liberté humaine par amour absolu. La grâce doit donc s’incarner dans des comportements humains et s’exercer par eux. Mauriac achève son roman sur le constat impuissant d’une religion formelle, sociologique et moralisante opposée à un cri d’amour qui a tourné par désespoir à un geste contre nature. Sûrs de leurs convictions et de leurs préjugés, Bernard et les siens sont dénoncés par Mauriac pour leur manque de charité, pour leur formalisme pharisien, pour leur morale religieuse utilitariste. Mauriac nous fait ainsi parvenir au cœur du mystère du Mal. D’abord le Mal est le scandale absolu : il semble signifier l’absence de Dieu ou du moins son silence. C’est pourquoi des êtres frustes ou mesquins comme les proches de Thérèse se sentent autorisés à suppléer cette carence divine en déniant à la jeune femme sa filiation divine et à la rejeter, puis à la punir comme un « monstre ». Ensuite l’autre versant du mystère auquel Mauriac n’a pu parvenir, c’est de concilier cette apparente absence de Dieu et son action salvatrice : comment la grâce peut-elle se frayer un chemin jusqu’à l’âme révoltée de la pécheresse au travers de l’épaisseur coupable de chrétiens orgueilleux et méprisants ? Cette absence de conversion du regard chez Bernard est un obstacle au retournement de Thérèse. Mauriac reproche bien à cette bourgeoisie terrienne bien-pensante son manque d’ouverture, de générosité et de soif d’absolu.

Thérèse est donc comme condamnée une deuxième fois par son mari malgré les formes apparemment généreuses du contrat. Elle retourne à sa solitude. Adieu donc « sa terre aride », les théories purement intellectuelles de Jean Azévédo, les assurances de son rang et de sa fortune, « Thérèse marcha au hasard ». Remarquons que le hasard est le contraire de la grâce providentielle. Légèrement ivre, Thérèse va vers une nouvelle vie à inventer, elle est partie pour se perdre dans la grande ville, destination désirée pour sa nouvelle liberté, chèrement acquise, sur laquelle elle plaque sa Lande natale. « Ce n’est pas la ville de pierres que je chéris, ni les conférences, ni les musées, c’est la forêt vivante qui s’y agite, et que creusent les passions plus forcenées qu’une tempête ». Thérèse continue d’être une femme perdue, s’avançant vers un destin inconnu, certes en apparence libérée des contraintes sociales de son milieu, mais en aucun cas libérée de sa nature rebelle, impulsive et blessée, sachant ce qu’elle ne veut pas ou ne veut plus, mais ignorant ce qu’elle désire réellement. Mauriac n’a pas converti son "monstre", il la laisse encore sous l’emprise désordonnée de sa nature divisée et pécheresse. Thérèse n’a pas encore été « libérée de la servitude de la corruption pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu »9.

Notes

1 Locuste, la plus célèbre empoisonneuse de l’antiquité romaine, est responsable de la mort de l’empereur Claude commanditée par son épouse Agrippine et de celle de Britannicus, fils de Claude, commandité par l’empereur Néron qui avait usurpé le pouvoir. Elle fut jugée et condamnée à mort par l’empereur Galba en 68 de notre ère. Mauriac crée un oxymoron en voulant sanctifier un tel monstre. Il indique par là qu’il est intéressé par les voies du salut dans les âmes les plus noires. ↑

2 Une autre ascendance de Thérèse pourrait être recherchée dans Phèdre de Racine. Outre que Mauriac a toujours professé une grande admiration pour le poète tragique, et même si Phèdre n’est pas une empoisonneuse, il existe des rencontres troublantes. Les deux femmes sont divisées, cherchent désespérément à voir clair en elles, sont soumises aux effets de la lumière brûlante, sont tentées par l’oubli dans l’ombre, elles incarnent le mystère du mal, la maladie de la volonté, l’espoir d’un salut dans l’aveu, le dépérissement, le feu intérieur… ↑

3 Mauriac fait allusion à la terre sablonneuse des Landes dans laquelle les eaux se perdent très vite. Mais il y a sans doute aussi une allusion au psaume 62 (63) "Dieu ! tu es mon Dieu ; je te cherche au point du jour ; mon âme a soif de toi, ma chair languit après toi, dans une terre aride et altérée, sans eau". Ainsi Thérèse, fille des Landes et terrienne avide, ne saurait étancher sa soif d’absolu dans les seuls biens matériels. Sans le savoir, elle fait l’expérience de la grâce qui est d’abord insatisfaction. ↑

4 On pourrait utilement tenter de dater le récit. Si le roman a été publié en 1927, à quelle époque fait-il référence ? Il est surprenant de n’y trouver aucune allusion au 1er conflit mondial auquel pourtant Mauriac a participé. Il nous faut donc nous rabattre sur la période qui le précède immédiatement en raison de la mention ne serait-ce que des automobiles. Mauriac semble dépeindre le Paris de la Belle Époque qu’il a découvert après l’obtention de sa licence de lettres à Bordeaux, lorsque, jeune étudiant, il est allé contre l’avis de sa famille tenter sa chance dans la capitale. C’est le Paris des plaisirs faciles qui heurte le pudibond Bernard et le Paris intellectuel, brillant et mondain de Jean Azeévédo. ↑

5 Héritiers de la Révolution française, les radicaux s’opposent d’abord à la Monarchie de Juillet et veulent instaurer par des réformes la liberté, l’égalité et la laïcité. Sous le second Empire, ils mènent l’opposition républicaine au régime napoléonien. Sur le plan social, ils défendent la propriété, fondement, de la liberté et de la dignité de l’Homme, ils proclament aussi un attachement fort au suffrage universel, à toutes les libertés publiques, à l’instruction primaire laïque, obligatoire et gratuite ; ils demandent la séparation de l’Église et de l’État. Le radicalisme, en ce qui concerne ses positions philosophiques, est proche du positivisme : rationalisme, foi dans la science et le progrès, en une morale laïque. Leur implantation est très forte dans le Sud-ouest du pays. ↑

6 Il pourrait s’agir d’un appel à la vocation sacerdotale comme peut-être le jeune Mauriac l’a lui-même ressenti. ↑

7 Même si au début de sa relation avec Bernard, elle s’illusionne sur son futur mari lorsqu’elle le juge « très supérieur à son milieu à cause de ses études et de ses séjours en dehors d’Argelouse ». Il faut la rencontre avec Jean Azévédo pour que cette estime fragile se transforme en mépris. ↑

8 En particulier, il est significatif de noter qu’il entend garder l’administration des biens du mariage dont ceux de Thérèse. On doit à son honnêteté qu’il versera ponctuellement les revenus à son épouse. ↑

9 Romains 8:21. ↑